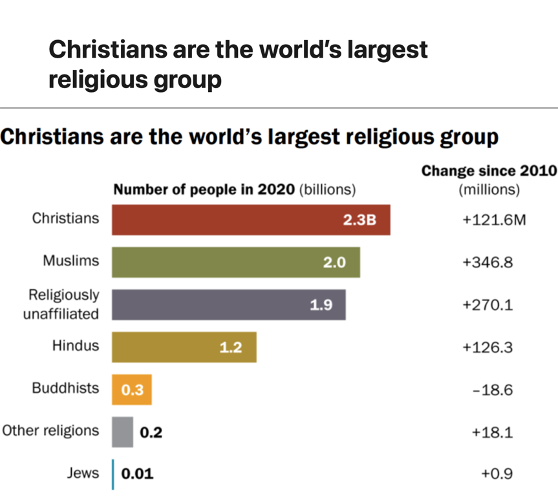

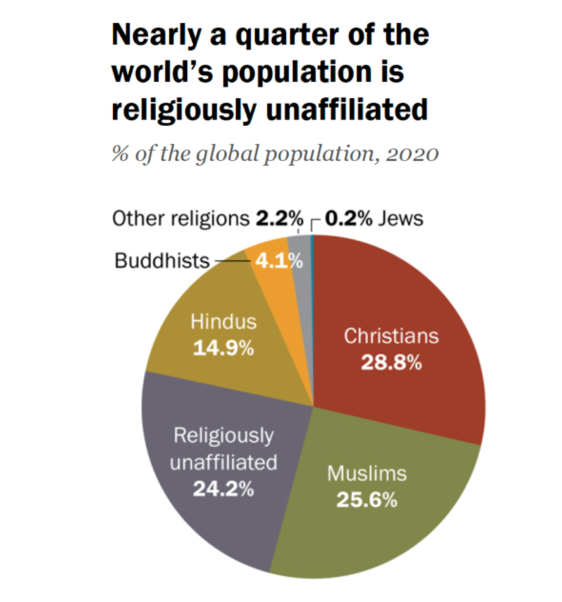

Ses principaux enseignements montrent que si le christianisme demeure certes la première religion dans le monde, affiliant environ 2,3 milliards de personnes, soit près de 29 % de la population mondiale, il n’en est pas moins en déclin de 1,8 % par rapport à la décennie précédente. Car s’il a en chiffres bruts augmenté de 122 millions d’unités, cela n’est dû qu’à la croissance démographique ; de manière relative, sa part dans la population mondiale est désormais nettement plus faible.

Le christianisme qui en effet était autrefois principalement centré en Europe, y est devenu minoritaire dans deux pays au moins où il a joué un rôle historique fondamental, la France et le Royaume-Uni. Le principal foyer chrétien ne se trouve donc plus comme auparavant en Europe, mais bien en Afrique subsaharienne, où se concentre près d’un tiers des chrétiens du monde, et en Amérique latine (24 %), ce qui se voit alimenté par la croissance démographique propre à ces deux continents. Le christianisme n’est toutefois pas parvenu malgré cela à progresser au rythme de l’évolution de la population mondiale, de sorte que son poids global a reculé.

En revanche, il est talonné par un islam en fort développement, rassemblant environ 2 milliards de croyants, soit un quart de la population mondiale, ce qui constitue la croissance la plus rapide – une augmentation de 346 millions de fidèles, plus que toutes les autres religions confondues. Cette croissance s’explique en raison non d’un vaste mouvement de conversion à l’islam, mais d’une démographie très dynamique parmi les musulmans, chez lesquels les taux de fécondité et de natalité sont plus importants que dans le reste de la population mondiale, couplés à une pyramide des âges où les jeunes sont très majoritaires. Le Pew Research Center estime que l’islam est ainsi appelé à devenir la première religion du monde dans les années à venir, et va s’atteler à réaliser des projections démographiques afin de déterminer le moment exact où les deux religions, christianisme et islam, vont converger sur le plan statistique.

De la même façon que pour l’islam, le nombre d’incroyants ou de non affiliés est également en développement rapide, en particulier aux États-Unis, où leur croissance est de 97 % depuis 2010, même si l’essentiel des non croyants au niveau mondial se situe toujours sur le territoire de la République de Chine. Un autre quart de la population de la planète, soit 2 milliards d’individus, est ainsi constitué par les personnes sans appartenance religieuse – les auteurs de l’enquête du Pew Research Center entendent par-là celles et ceux qui ne sont affiliés à aucune des religions identifiées. Leur présence est à ce point importante que l’augmentation est en chiffres bruts de 270 millions depuis 2010.

L’abandon du christianisme en est en grande partie responsable. Aux États-Unis, où le christianisme a ainsi reculé de 14 % durant la décennie 2010, 30 % de la population américaine, soit plus de 100 millions d’individus, se définit dorénavant comme athée, agnostique ou indifférente. C’est toutefois au Pays-Bas, en Uruguay ou en Nouvelle-Zélande que les sans religion représentent largement plus de la moitié de la population désormais, rejoignant les contrées où cela était le cas avant 2010 déjà, comme le Japon, le Viêt-Nam ou la Tchéquie, sans compter la Chine bien entendu.

Si les non-croyants représentent désormais près d’un quart de la population mondiale et en constituent le troisième groupe dorénavant après les chrétiens et les musulmans, la part de la population qui en 2020 se reconnaît dans une religion rassemble encore les trois quarts de la population mondiale. La croissance des non croyants est toutefois fortement indicative, dans la mesure où leur désavantage démographique est évident, puisqu’il s’agit d’une population en moyenne relativement âgée, avec un taux de fécondité assez bas propre aux contrées les plus développées.

Le christianisme demeure donc toujours majoritaire dans 60 % des pays et territoires étudiés, mais il a reculé de 5 % dans au moins quarante de ces pays – les cas des États-Unis et de l’Australie sont significatifs de ce point de vue –, signe que le catholicisme et le protestantisme historique sont continûment abandonnés par certains de leurs fidèles. Pour une conversion au christianisme, il y a ainsi eu trois abandons de la même religion entre 2010 et 2020.

C’est un phénomène que connaissent également le bouddhisme ou l’hindouisme, qui ont vu davantage d’adultes quitter ces philosophies et religions que d’autres les gagner. Pour autant, l’hindouisme demeure la troisième religion au monde avec 1,2 milliard de fidèles (soit 15 % environ de la population mondiale), en augmentation de 126 millions par rapport à 2010, là aussi pour des motifs démographiques, sa croissance étant équivalente à celle de la population mondiale. Le bouddhisme, quant à lui, est la seule grande religion dont le nombre d’adeptes a en une décennie diminué, passant de 5 à 4 % environ de la population mondiale, une diminution de 18,6 millions d’adeptes en dix ans, soit près d’un cinquième de ses effectifs – ici, c’est la Corée du Sud qui a connu une décrue assez significative.

Enfin, les juifs constituent la religion historique avec le plus faible taux d’affiliation, soit un peu moins de 15 millions d’individus, et une croissance d’un million au cours de la décennie 2010 – ce qui fait d’eux une part d’environ 0,2 % de la population mondiale. Ici, la distribution a sensiblement changé, les juifs étant désormais établis majoritairement en Israël, pour 46 % d’entre eux, alors qu’en 2010, la majorité vivait en Amérique du Nord. Ce changement s’est opéré au gré de la combinaison d’une croissance naturelle de la population juive en Israël et de l’apport migratoire à ce pays.

Selon l’étude du Pew Research Center, les autres religions minoritaires, ce qui inclut les bahaïs, les taoïstes, les jaïnistes, les sikhs et quantité d’adeptes d’autres religions considérées par l’étude comme populaires, ne représentent pas plus de 2,2 % de la population mondiale, une part stable par rapport à 2010 et qui a crû au prorata de la croissance démographique globale.

L’étude conclut aussi au fait que la croyance est propre aux économies les moins avancées et que les habitants des pays les plus riches sont, en moyenne, moins croyants, ce que corroborent nombre d’études scientifiques menées depuis une trentaine d’années. En définitive, le recul du christianisme est principalement dû à la désaffiliation religieuse, et cette désaffiliation à l’égard du christianisme est là pour expliquer la croissance de la part des non croyants dans la population mondiale.

Ce type de panorama, tel qu’opéré par le Pew Research Center, malgré son intérêt manifeste, est néanmoins toujours sujet à caution : s’il existe des recensements dans certains pays, ailleurs, les enquêtes sur l’affiliation religieuse ne sont pas toujours fiables, et surtout ne reposent pas sur des méthodologies comparables, ni des questions analogues. Pour beaucoup de pays du sud, notamment, il n’existe tout bonnement aucune enquête crédible, ou presque. Le fait de comptabiliser les chrétiens, pourtant si dissemblables suivant les obédiences, comme faisant partie d’un seul même groupe est ici aussi, comme l’opère le Pew Research Center, extrêmement sujet à caution, et ne paraît répondre qu’à la seule préoccupation de ne pas voir le christianisme distancié par l’islam.

L’enquête ne montre pas non plus la distinction entre la croyance dans des dogmes ou la doctrine d’une religion, ou encore l’acceptation de ses règles pratiques, et par ailleurs une adhésion plus lâche à celle-ci, de même qu’elle ne donne pas d’indications sur la croyance en Dieu. L’identification à une religion repose quelquefois sur une identité culturelle qui n’est pas distinguée ici de la croyance, rendant la lecture de ces résultats à prendre avec des pincettes. Pour autant, quitte à avoir un panorama des religions dans le monde, l’on préfèrera qu’il soit confectionné par le Pew Research Center, ce qui lui offre un évident gage de sérieux.

Jean-Philippe Schreiber (Université libre de Bruxelles)