Résultats de la recherche pour : Monique Weis et Cécile Vanderpelen Diagre

Revue de presse, 4 décembre

USA

"Une sénatrice bouddhiste et une parlementaire hindoue ont été élues au Congrès américain, une première aux Etats-Unis" — De nouvelles religions au Congrès américain (Fabien Trécourt, Le Monde des Religions)

"Un journal catholique indépendant publié aux Etats-Unis a appelé lundi à une vaste campagne pour dénoncer le refus du Vatican de permettre aux femmes de devenir prêtre" — Un journal catholique veut des femmes prêtres (AFP, La Libre Belgique)

Revue de presse, 3 décembre

USA

"Since President Obama won re-election, more than 750,000 Americans have petitioned the White House website to let their respective states secede, from Alaska to Iowa to Maryland and Vermont. Those leading the charge are framing it, observers say, in terms that suggest a deep-seated religious impulse for purity-through-separation is flaring up once again" — Secession Theology Runs Deep In American Religious, Political History (G. Jeffrey MacDonald, Huffington Post)

Koweït

"Selon les résultats annoncés par la Commission nationale électorale, les candidats chiites ont remporté 17 des 50 sièges au Parlement, un record historique, car ils ont refusé de rejoindre les appels de l'opposition, dominée par les sunnites, au boycott du scrutin, pour protester contre un amendement de la loi électorale" — Koweït: la minorité chiite remporte le tiers des sièges aux législatives (AFP, La Libre Belgique)

Religion et littérature arabe contemporaine

Régulièrement, les musulmans et les Arabes se plaignent de ce que l’Occident chrétien méconnaisse leur culture. Plus exactement, ils souffrent de l’image simplifiée, voire caricaturale et stéréotypée véhiculée à leur sujet. En ce qui concerne la religion, ils dénoncent une perception monolithique de l’islam, comme si, à l’instar des autres religions, celui-ci n’était pas constitué de courants divergents, comme si les croyants qui s’en réclament étaient tous de zélés dévots. En ce sens, il est vrai que les médias accessibles en Occident pour pénétrer au cœur de cette culture très diversifiée ne sont pas légion. Souvent surtout, ils ne sont pas traduits. C’est notamment le cas de la littérature arabe, qui permet d’ouvrir un univers de connaissances tout en nuances, comme le montre l’ouvrage récent de Xavier Luffin — qui enseigne les langue et littérature arabes à l’Université libre de Bruxelles —, intitulé Religion et littérature arabe contemporaine.

Revue de presse, 24 octobre

Education

"« Est-il juste, lorsqu’une majorité des élèves fréquentant une école catholique est de confession musulmane, de ne pas offrir le choix de suivre un cours de cette confession, même si le cadre légal l’exclut actuellement ? Comment construire un vrai dialogue inter-convictionnel dans les écoles, sachant que la relégation du religieux dans la sphère privée n’offre aucune solution à l’égard des risques de dérive fondamentaliste ? Plutôt un vrai cours de religion, donné par quelqu’un de formé, que des discours simplistes tenus dans des arrière-salles de café. »" — En Allemagne et en Belgique, l’enseignement catholique s’interroge sur l’opportunité de cours d’islam (A.-B. H., La Croix)

"Le Parti socialiste a réclamé mardi davantage de réflexion dans le débat sur l'introduction d'un tronc commun aux cours dits "philosophiques" dès l'école primaire, laissant peu d'espoir à l'aboutissement sous cette législature du projet de la ministre de l'Enseignement obligatoire Marie-Dominique Simonet (cdH), soutenu au moins partiellement par Ecolo et le MR" — L'éternel débat des cours philosophiques (Belga, La Libre Belgique)

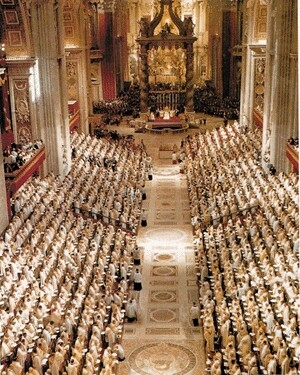

Il y a cinquante ans s’ouvrait le Concile Vatican II

Ce 11 octobre 2012, l’Église catholique fêtera les cinquante ans de l’ouverture du Concile œcuménique Vatican II, qui réunit jusqu’au 8 décembre 1965 tous les évêques du monde afin de réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour accomplir un aggiornamento, une mise à jour, tant de la parole de l’Église que de l’organisation intérieure de celle-ci. Il en résulta seize textes qui sont des directives pratiques tout autant que des décisions doctrinales du magistère de l’Église. Ces textes allaient profondément modifier la pastorale (l’annonce de la parole, la célébration des sacrements, l’encadrement des âmes, le gouvernement de la communauté) du demi-siècle à venir. Aujourd’hui, les nuées d’articles de presse comme les travaux scientifiques qui tentent de dresser un bilan de l’événement s’accordent pour dire que Vatican II marque le début d’une mutation profonde et toujours en cours.

La revanche des sorcières allemandes

Il y a quelques mois, le Conseil de la ville de Cologne a réhabilité la sorcière Katharina Henot, que ses prédécesseurs en droit avaient brûlée vive en mai 1627. D'autres villes et villages allemands s'apprêteraient à réexaminer d'autres cas de condamnations pour sorcellerie. Au-delà de son intérêt anecdotique pour les amateurs de frissons, particulièrement friands en cette saison d'Halloween, l'affaire Henot pose des questions plus profondes concernant le rapport aux pages douloureuses du passé, le travail de mémoire et les efforts de réconciliation au-delà des siècles.

Le protestantisme est-il à l'origine du libéralisme économique ? Le cas des Etats-Unis

Les Américains sont-ils "capitalistes", c'est-à-dire attachés au système du libéralisme économique, parce qu'ils sont protestants ? Le sont-ils davantage que d'autres, que les Européens par exemple, en raison de leur identité religieuse ? Comme tous les clichés historiques, cette affirmation comporte des éléments vrais, mais aussi des simplifications susceptibles de nourrir bien des raisonnements caricaturaux.

Tout d'abord, il ne faut pas perdre de vue que les États-Unis ne sont pas une Nation intrinsèquement et majoritairement protestante. La population y est très diverse, y compris en termes d'appartenance confessionnelle. Le libéralisme économique peut certes être considéré comme un des piliers de la société américaine, mais cette attitude et les valeurs qui y sont liées ne sont pas l'apanage des seuls protestants. Le principe qui est au cœur de l'American Dream selon lequel la réussite serait accessible à tous, par l'initiative personnelle et par l'endurance au travail, a attiré des vagues successives d'immigrés juifs, catholiques, musulmans et autres. Par ailleurs, le protestantisme américain est lui-même fort diversifié et les rapports à l'économie ne sont pas les mêmes d'une Église à l'autre.

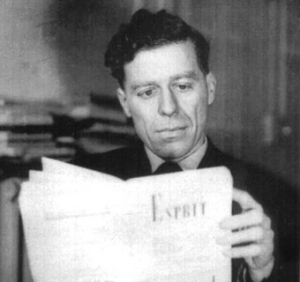

L’influence des personnalismes chrétiens dans l’histoire des idées politiques au XXe siècle

Il y a quatre-vingts ans exactement, le 9 octobre 1932, paraissait à Paris le premier numéro de la revue Esprit. Dans l’esprit de son fondateur, Emmanuel Mounier, il s’agissait de doter d’une tribune le mouvement qu’il était en train de mettre sur pied, afin de diffuser les principes de ce qu’il appelait « la révolution personnaliste ». Grâce à un recentrage sur la spiritualité chrétienne, il voulait remettre au cœur de la société la personne et les relations interpersonnelles afin de combattre la dépersonnalisation généralisée du monde moderne et ses tares à ses yeux les plus morbides : l’individualisme, le capitalisme et le libéralisme. Ce mouvement allait avoir une grande influence sur la pensée politique dans la plupart des pays à forte majorité catholique, où des hommes tels que Karol Wojtyla, futur Jean-Paul ii, Vaclav Havel, Jacques Delors, ou plus récemment Herman Van Rompuy s’en feraient les continuateurs. Quel est cet héritage ? Comment expliquer ce succès ?

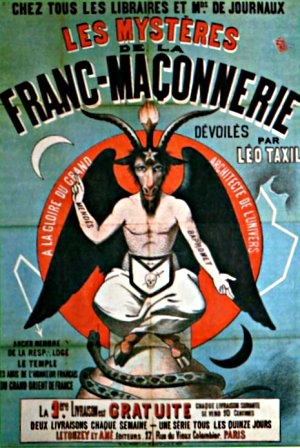

Les origines religieuses des théories du complot (2/5)

La franc-maçonnerie constitue aux yeux de l’Église un complot contre l’ordre naturel et contre la Vérité : depuis la Constitution In Eminenti du Pape Clément XII de 1738 et jusqu’au code de droit canonique de 1917, sa morale naturelle et son objectif de réunir des hommes de confession différente vont paraître en effet éminemment subversifs à l’Eglise. La prétention de la franc-maçonnerie de faire succéder la religion de l’humanité à la religion vraie et de proposer un autre modèle de société contre la société parfaite promue par le magistère catholique est on ne peut plus intolérable à ce dernier.

Car la franc-maçonnerie est née de l’essor de la Royal Society, du libertinage philosophique et des idées newtoniennes et lockiennes. Doctrine insupportable aux yeux de l’Église, elle consiste en une autre légitimation de la Vérité, la négation de la Révélation et l’élimination de l’idée d’un Dieu personnel, justicier et rémunérateur, au profit du culte de l’Humanité.

Selon la lecture catholique, l’adhésion à la franc-maçonnerie constitue une forme d’aliénation de l’individu, un esclavage : les francs-maçons se livrent pieds et poings liés à une puissance occulte qu’ils ne connaissent pas. « Ceux qui sollicitent l'initiation doivent […] faire le serment solennel de ne jamais révéler […] les noms des associés […] et les doctrines de la Société » dit l’Encyclique Humanum Genus.

Le discours sur le complot emprunte ainsi à la rhétorique théologique quand il s’en prend au secret maçonnique comme savoir dissimulé — une doctrine secrète ne peut qu’être hérétique et anathème. Cela paraît être une remise en cause radicale de la suprématie de l’Église, par une sorte de dédoublement du monde, porteur d’une autre Vérité, ce qui lui est odieux. Ce n’est pas pour rien que les antimaçons visaient systématiquement dans leur dénonciation du complot les Illuminés de Weishaupt, même encore à la fin du XIXe siècle, et les confondaient avec l’ensemble de la maçonnerie.

Outre le rappel des sentences promulguées par ses prédécesseurs, Léon XIII appelle à la divulgation et à la dénonciation : « En premier lieu, arrachez à la franc-maçonnerie le masque dont elle se couvre et faites la voir telle qu'elle est ». Le secret de l’appartenance fera ainsi l’objet de divulgations systématiques avec l’antimaçonnisme populaire né de Humanum Genus. L’un des procédés caractéristiques sera de faire apparaître les maçons au grand jour, par le fait notamment des revues qui naquirent dans le sillage de l’encyclique : ce sera le cas, en Italie, de la Civiltà Cattolica des jésuites ou, en France, de la revue La franc-maçonnerie démasquée de Mgr. Armand-Joseph Fava, parmi d’autres organes des ligues antimaçonniques créées avec l’assentiment du Pape.

Cependant, ceux qui se donnent ainsi « corps et âme » à une autre société que l’Église — « autorité légitime » — sont en grande majorité des chrétiens. L’Église ne peut totalement les rejeter et doit donc considérer qu’une partie d’entre eux a été abusée : le chrétien qui se serait fourvoyé dans la complicité avec la conspiration peut s’en absoudre en se dénonçant, ou en dénonçant.

Le coupable, dans la vision chrétienne de l’homme, n’est en effet pas un coupable absolu, il est libre de ne pas continuer à céder à la tentation et peut racheter ses fautes. Un décret du Saint-Office de 1886 stipulera les conditions posées par tout confesseur à celui qui voulait être absous et voir levée l’excommunication qui le frappait ; parmi ces conditions figurait l’obligation de dénoncer les chefs occultes — reflétant ainsi l’idée d’un complot dans le complot.

La franc-maçonnerie est systématiquement désignée dans l’Encyclique Humanum Genus par le vocable de secte ; elle est ainsi assimilée à une hérésie — ce que le code canonique de 1917 (Canon 1240, II-XII) entérinera en droit. Ce faisant, elle colporte une thématique, influencée par l'abbé Barruel, d’un savoir caché, inaccessible, un mystère évident et pourtant invisible transmis à travers les siècles.

Se dessine ainsi une généalogie des sectes et hérésies, toutes liées, toutes nées les unes des autres, certaines judaïsées, d’autres pas, mais toutes à l’origine issues d’un Orient vu comme creuset des mystères. La subversion moderne serait en effet, pour les antimaçons, l’héritière d’une longue lignée — hérésies antiques, gnoses, socinianisme… jusqu’à la franc-maçonnerie —, le changement des formes masquant en réalité l’unité du but.

Cette idée d’une secte transhistorique figure déjà dans la Constitution Ecclesiam a Iesu Christo de 1821 ; les condamnations qui suivront reprendront et développeront ce postulat. Humanum Genus sanctionnera définitivement l’idée d’une société secrète dans la société secrète, de mystères cachés même aux initiés et d’un point central d’où toutes les hérésies procèdent et aboutissent.

La franc-maçonnerie apparaît ainsi comme la quintessence de toutes les hérésies, le Mal absolu, l’ennemi implacable de l’Église, la contrefaçon de celle-ci. Dans la même mobilisation contre ce qu’elle considère comme une Contre-Église, l’Encyclique Humanum Genus utilise des couples archétypiques — Bien/Mal, Vérité/Erreur, Lumière/Ténèbres… — et considère la maçonnerie comme une religion secrète qui inverserait dans sa contrefaçon les figures de la vraie religion : Dieu devient le Mal, Lucifer le Bien ; le dieu de la franc-maçonnerie, c’est Satan.

Jean-Philippe Schreiber (ULB).

Orientation bibliographique :

P. Boutin, La franc-maçonnerie, l’Eglise et la modernité : les enjeux institutionnels du conflit, Paris, Desclée de Brouwer, 1998.

L. Nefontaine, Église et franc-maçonnerie, Paris, Chalet, 1990.

Revue de presse, 21 septembre

Arabie Saoudite

"Comment permettre aux femmes de travailler dans un pays qui applique la charia ? En créant des lieux de travail qui leur sont réservés. À l’initiative d’entrepreneuses, des quartiers d’affaires pour femmes vont être créés en Arabie saoudite. Le premier devrait voir le jour à Al-Asha d’ici à l’été 2013" — L’Arabie saoudite crée des quartiers d’affaires pour femmes (Ingrid Falquy, La Croix)

MangoGem

MangoGem