Résultats de la recherche pour : Amandine Bourgeois et Cécile Vanderpelen Diagre

L’influence des personnalismes chrétiens dans l’histoire des idées politiques au XXe siècle

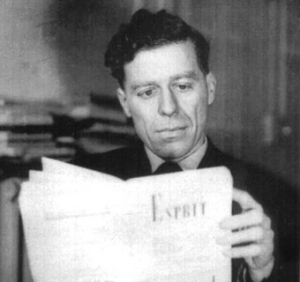

Il y a quatre-vingts ans exactement, le 9 octobre 1932, paraissait à Paris le premier numéro de la revue Esprit. Dans l’esprit de son fondateur, Emmanuel Mounier, il s’agissait de doter d’une tribune le mouvement qu’il était en train de mettre sur pied, afin de diffuser les principes de ce qu’il appelait « la révolution personnaliste ». Grâce à un recentrage sur la spiritualité chrétienne, il voulait remettre au cœur de la société la personne et les relations interpersonnelles afin de combattre la dépersonnalisation généralisée du monde moderne et ses tares à ses yeux les plus morbides : l’individualisme, le capitalisme et le libéralisme. Ce mouvement allait avoir une grande influence sur la pensée politique dans la plupart des pays à forte majorité catholique, où des hommes tels que Karol Wojtyla, futur Jean-Paul ii, Vaclav Havel, Jacques Delors, ou plus récemment Herman Van Rompuy s’en feraient les continuateurs. Quel est cet héritage ? Comment expliquer ce succès ?

Revue de presse, 21 septembre

Arabie Saoudite

"Comment permettre aux femmes de travailler dans un pays qui applique la charia ? En créant des lieux de travail qui leur sont réservés. À l’initiative d’entrepreneuses, des quartiers d’affaires pour femmes vont être créés en Arabie saoudite. Le premier devrait voir le jour à Al-Asha d’ici à l’été 2013" — L’Arabie saoudite crée des quartiers d’affaires pour femmes (Ingrid Falquy, La Croix)

Revue de presse, 13 septembre

Film Innocence of Muslims

"Des acteurs en "costumes d'époque" grossièrement incrustés sur des paysages du désert rejouent, dans un studio bas de gamme, la vie du prophète Mahomet : ce film amateur de mauvaise facture, nommé Innocence of Muslims ("l'innocence des musulmans"), avait tout, techniquement, pour passer aux oubliettes de l'histoire du cinéma. Et pourtant, en vingt-quatre heures, il a fait le tour de la Toile et enflammé l'Egypte puis la Libye, provoquant des violences ayant entraîné la mort de l'ambassadeur et de trois autres membres de l'ambassade américaine en Libye" — "L'Innocence des musulmans", le film qui a mis le feu aux poudres (Hélène Sallon, Le Monde)

"Un film antimusulman, dont un extrait de 13 minutes a été mis en ligne il y a plus d'un an sur YouTube, est à l'origine des manifestations au Caire et à Benghazi, où quatre diplomates américains ont été tués" — Islam: l'étrange film qui a mis le feu aux poudres (Maurin Picard, Le Figaro)

Revue de presse, 31 août

Allemagne

"L'agression d'un rabbin par quatre jeunes apparemment d'origine arabe à Berlin suscitait jeudi une vive émotion en Allemagne où l'on craint une recrudescence des actes antisémites" — L'Allemagne sous le choc après l'agression d'un rabbin (AFP, Le Point)

Kenya

"Une attaque à la grenade contre un camion de policeà Mombasa, grande ville côtière en proie à des émeutes depuis lundi, a fait un mort et quatre blessés, ont indiqué mercredi 29 août des responsables kenyans" — Emeutes à Mombasa : Nairobi met en garde contre une "guerre de religions" (AFP, Le Monde)

"L'assassinat, lundi, d'Aboud Rogo Mohammed, un prêcheur musulman extrémiste, n'en finit pas d'embraser Mombasa, deuxième ville du Kenya et fleuron touristique du pays au bord de l'océan Indien. Mercredi soir, une attaque à la grenade contre un véhicule de police a fait un mort - probablement un assaillant - et quatre blessés. Trois policiers et un civil avaient déjà été tués 48 heures auparavant" — Kenya : le meurtre d'un islamiste embrase Mombasa (Arielle Thedrel, Le Figaro)

ORELA vous souhaite de joyeuses fêtes !

ORELA est en vacances jusqu'au lundi 7 janvier 2013 !

ORELA, pour Observatoire des Religions et de la Laïcité, a été lancé par l'Université libre de Bruxelles en février 2012. Six jours par semaine, vers 13h, notre site vous propose une revue de presse actualisée sur le fait religieux et les convictions. Tous les trois ou quatre jours, suivant l'actualité, il vous adresse (si vous vous êtes abonnés à notre Newsletter par le biais du site) un message annonçant la mise en ligne d'une nouvelle analyse rédigée par l'un des experts de notre Centre ou de notre réseau international.

Vos réactions, ainsi que le nombre d'abonnés (plus de 1 000) et le nombre de visiteurs de notre site (plus de 20 000), nous convainquent que nous sommes sur la bonne voie. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos remarques pour améliorer les fonctionnalités de notre site. Et surtout, encouragez vos amis, collègues et connaissances à visiter le site ORELA, et à s'abonner à notre Newsletter — l'inscription est gratuite.

Visitez ORELA sur http://www.o-re-la.org/

Rejoignez nous sur Facebook

Cordialement,

Jean-Philippe Schreiber et Cécile Vanderpelen.

L'antisémitisme (6/16) : La modernité (I)

Amorcé au XVIIe siècle (avec, par exemple, les grandes figures d’Isaac Newton en physique, ou de René Descartes en philosophie), un mouvement de fond va modifier radicalement en deux siècles les fondements du monde occidental. Ce que l’on a appelé en France « les Lumières » (avec Voltaire, Denis Diderot, Jean-Jacques Rousseau…) et en Allemagne l’« Aufklärung », est un mouvement intellectuel caractérisé par la volonté de penser par soi-même, indépendamment des autorités traditionnelles, même et surtout si elles se prétendent fondées sur une Révélation. Le mot d’ordre est : « Sapere aude ! » (Ose savoir !). Tout homme se voit appelé à devenir adulte, c’est-à-dire à s’émanciper des tutelles héritées du passé et à assumer la responsabilité de ce qu’il pense et fait. Rationalisme donc, et individualisme.

Un monde bouleversé

Cette révolution dans la manière de penser bouleverse l’image que l’on a du monde matériel : la physique mathématique de Newton remplace la physique qualitative héritée d’Aristote, la conception biblique de la création perd sa pertinence scientifique, la Terre n’est plus le centre de l’univers…). Plus tard, Charles Darwin (1809-1882) formule la théorie de l’évolution par la sélection du plus apte, où le plus complexe naît du plus simple : l’Homme n’est donc plus le fleuron de la création, voulu par Dieu, but et justification du monde ; il descend, au terme d’une série d’accidents génétiques, des formes les plus frustes de la vie et, ultimement, constitue une branche, la plus jeune et la plus complexe, de la famille des grands anthropoïdes, au sein de laquelle il cousine avec les singes...

Ces deux « blessures narcissiques » (comme dira Sigmund Freud) vont de pair avec un ébranlement profond de l’ordre sociopolitique : la Révolution française (1789) abolit la monarchie de droit divin (où le roi occupe le trône « par la grâce de Dieu ») et l’Ordre social traditionnel né au Moyen Âge et instaure l’égalité de tous devant la Loi. Celle que le peuple se donne souverainement à lui-même : la démocratie est le régime où le peuple, « éclairé » par la Raison, choisit librement de vivre sous la loi qu’il se donne (régime d’« autonomie », qui abolit l’« hétéronomie » qui prévalait sous l’Ancien Régime).

Enfin, on ne perdra pas de vue le substrat économique de ces processus : le développement fulgurant du capitalisme qui, de pair avec un progrès technologique accéléré, engendre la révolution industrielle du XIXe siècle. L’Occident – fasciné par le « Progrès » – domine décidément la planète, au prix d’un coût humain considérable : luttes sociales acharnées à l’intérieur, colonialisme à l’extérieur.

Les Juifs deviennent citoyens

Dans ce contexte, la situation des Juifs se modifie en profondeur. Le philosophe Moïse Mendelssohn (1729-1786) est le premier Juif à s’affranchir des limites du monde traditionnel. À sa suite, ils seront nombreux à apprendre l’allemand (et le français, et l’anglais, et le russe…), à s’habiller à l’occidentale, à absorber avec enthousiasme la science et la culture européenne (où ils vont d’ailleurs souvent briller). Le dynamisme économique et social des Juifs est considérable.

Le climat universaliste du temps prend une forme radicale avec la Révolution française, qui abolit les anciennes références identitaires, y compris pour les Juifs, tout en permettant à ceux-ci de maintenir leur spécificité : ils sont désormais des citoyens de plein droit (des hommes libres et responsables parmi leurs semblables) « de confession mosaïque » (c’est-à-dire qui, à titre personnel, ont le droit d’adhérer s’ils le souhaitent à la foi de leurs pères, et dans les formes qui leur agréent). Reconnus dans leur humanité, ils vont participer avec passion à l’aventure commune du monde occidental. Le système consistorial assure leur représentation devant l’État en tant que communauté religieuse, constituée sur base de la libre adhésion. Leur statut sera envié par bon nombre des Juifs qui continuent à vivre dans des pays (Russie tsariste, Pologne…) restés dominés par les structures d’Ancien Régime.

Naissance de la « question juive »

C’est une authentique libération – et célébrée comme telle, dans des termes exaltés au ton quasi messianique – que vivent par là les Juifs d’Occident. Elle implique la réduction drastique – il est vrai engagée de longue date – de l’autonomie des communautés juives et donc du domaine d’application de l’orthopraxie. La réduction définitive et de principe du substrat institutionnel millénaire de l’existence juive à une réalité purement « religieuse » (confessionnelle) sans pouvoir de coercition aucun confronte désormais chaque Juif à la nécessité de définir à nouveaux frais sa judéité. Une nouvelle conscience juive naît et, avec elle, la « question juive ». L’évidence identitaire traditionnelle fait place au questionnement. La question de savoir « qui est juif » se pose désormais de manière permanente. Divers mouvements d’aggiornamento religieux se développent, modulant des réponses. Et la possibilité se fait jour de vivre et de penser sa judéité sans relation immédiate à la tradition religieuse.

Les Juifs, causes du chaos

La haine des Juifs va, dans cet environnement, changer de structure. Non qu’on oublie le triste héritage médiéval. Bien au contraire. Les Églises (surtout catholique et orthodoxe), supports idéologiques de l’Ancien Régime menacé ou aboli, irréductiblement opposées à la modernité qu’elles tiennent pour athée, matérialiste et viscéralement antichrétienne, ne manquent jamais de réactiver les anciens stéréotypes. D’autant plus facilement que les Juifs, bénéficiaires de la Liberté moderne et qui ne se font pas faute de l’exercer avec brio, ne peuvent à ses yeux qu’avoir été, sinon la cause, du moins l’une des causes majeures de l’effondrement de l’Ordre voulu par Dieu. L’« arrogance » des Juifs, déicides et partout présents dans la société moderne matérialiste qui veut la mort de l’Église, est intolérable. Ce type d’argument, parmi d’autres, sera repris par tous les mouvements réactionnaires (opposés aux valeurs de la modernité). L’appartenance fréquente de Juifs socialement en vue à des sociétés de pensée telles que la franc-maçonnerie, elle-même fantasmée et en butte aux attaques de l’Église et de la Réaction, renforce encore leur image de dangereux trublions.

Mythe des racines…

Mais la nostalgie de l’Ordre ancien sacralisé n’est pas la seule inspiratrice de la détestation des Juifs. En réaction à l’universalisme « abstrait » des Lumières (aux yeux duquel n’existent que des « individus » libres de s’autodéterminer), l’Europe va connaître au XIXe siècle une montée sans précédent de nationalisme. Chaque nation se trouve (s’invente) des racines historiques, une originalité irréductible (« éternelle » et bien sûr toujours menacée), une « mission » historique (« messianisme politique ») et se fabrique les mythes qui l’illustrent. Que l’on découvre ces racines dans le Moyen Âge très chrétien et la haine du Juif prend une allure théologico-politique traditionnelle (permettant l’alliance avec l’Église). Mais il est loisible de remonter plus haut. L’Allemagne par exemple sera fascinée par son passé préchrétien (les tribus germaniques). Face à cette exaltation de l’archaïque (« néo-paganisme »), le Juif est non seulement l’incarnation du « moderne » – universaliste, cosmopolite, déraciné –, mais surtout du monothéiste irréductiblement opposé à la déification de la Nature, et à ce double titre responsable d’avoir détruit le paradis de la pureté primitive, ruiné la spontanéité de l’instinct, de l’appartenance immédiate et non réfléchie au groupe au profit du purement rationnel, de l’abstrait. Le Juif tue tout ce qu’il touche, parce qu’il est désincarné…

… et angoisse de la Révolution

En sens inverse, les mouvements révolutionnaires (socialistes, de gauche), qui dénoncent dans l’« égoïsme sacré » que constitue le nationalisme un symptôme (et une tactique) du capitalisme destructeur d’une humanité appelée à la réconciliation ultime dans la justice, sont tentés de voir dans les Juifs le type même du ploutocrate, du capitaliste cynique et exploiteur. Tous les Juifs ne sont-ils pas banquiers ?

Mais il y a aussi des Juifs révolutionnaires ! Ils sont même nombreux parmi les fondateurs, idéologues et militants des partis voués à renverser l’ordre établi. Karl Marx est petit-fils de rabbin… Ils interprètent l’anomalie de la situation socio-économique des Juifs dans le cadre de la « lutte des classes » et attendent sa normalisation de la réorganisation globale de la société au terme du processus révolutionnaire. « À droite », on accusera donc « les Juifs » d’être les agents de la subversion, de chercher à ruiner l’ordre bourgeois et ses valeurs. Tous les Juifs ne sont-ils pas communistes ?

Jacques Déom (ULB).

L'antisémitisme (7/16) : La modernité (II)

Au sein de la société, les tensions sont vives. Dans la lutte universelle que constitue la libre concurrence sans frein, certains Juifs se sont taillé de belles places dans la banque, la presse, l’université, les spectacles. On les y juge surreprésentés : en Autriche, par exemple, des tribuns comme Karl Lueger, maire de Vienne à partir de 1897, ou Georg von Schönerer, leader dans ces mêmes années du Mouvement national allemand, prônent fermement de les écarter de la vie publique. « Eigen volk eerst ! », dirait aujourd’hui en Belgique le Vlaams Belang. L’immigration en provenance d’Europe centrale et orientale d’une population juive économiquement misérable ne peut que renforcer cette image d’une société « envahie ».

Le « dedans », le « dehors » et la sortie

Car les Juifs se sont en somme passionnément intégrés et cette passion même prend, pour trop de bourgeois, figure d’aveu : vouloir être « plus allemand que les Allemands », « plus français que les Français », voilà qui trahit l’irréductibilité de l’origine. Certes, les Juifs peuvent être juridiquement « dedans », mais, pour certains, ils restent résolument « dehors ». Le Juif n’est pas « de notre sang » et il le sait, même s’il veut donner le change, car il est fourbe…

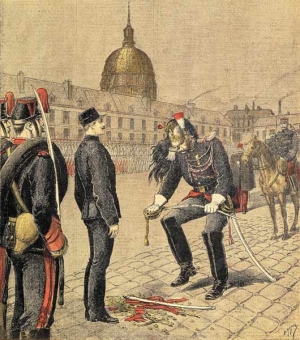

L’affaire Dreyfus (1894-1899) montre comment la France, « pays des droits de l’Homme » et phare de la civilisation, peut se déchirer lorsqu’Alfred Dreyfus, juif et capitaine dans l’armée française, est accusé (à tort) d’avoir livré des renseignements à l’ennemi (l’Allemagne) et connaître une crise politique majeure. En poste à Paris, où il est le témoin désespéré de cette montée de haine, un journaliste viennois, Théodore Herzl, en conclut que les Juifs ne seront à l’abri de l’arbitraire que lorsqu’ils (re)disposeront (après 2.000 ans) d’un État bien à eux. Il fonde à cette fin le sionisme, qui se définit comme mouvement de libération nationale du peuple juif, dont le Premier Congrès se réunit à Bâle en 1897. « À Bâle, pourra-t-il écrire dans son journal, j’ai fondé l’État juif ». On notera que cette option s’inscrit caractéristiquement dans le cadre de l’effervescence des peuples qui marque tout le XIXe siècle.

Naissance de l’antisémitisme

L’« antisémitisme » constitue la toile de fond de ces développements. Il est l’application aux Juifs des doctrines « raciales », qui seront également au fondement du colonialisme. Le « racisme » est, en toute rigueur, une doctrine « scientifique » (c’est-à-dire née en fait d’une perversion motivée idéologiquement de la recherche rationnelle) élaborée pour l’essentiel au XIXe siècle en contexte darwinien et positiviste, mais qui a également des sources dans le rationalisme du XVIIIe siècle. Il entend classer les humains en fonction du concept biologique de « race », étant entendu que la classification est aussi une hiérarchisation, qui à son tour ne se contente pas d’articuler les groupes mais porte un jugement de valeur sur les aptitudes civilisationnelles des intéressés. Toutes les valeurs socioculturelles sont, dans ce contexte, censées dériver causalement du substrat génétique supposé.

L’« antisémitisme » est, à strictement parler, la doctrine et la pratique de lutte contre l’influence sociale et politique ressentie comme délétère des Juifs dans la société occidentale et prônant leur exclusion des sphères où leur présence est perçue comme trop insistante.

Langue et race

La définition du Juif comme « sémite » remonte pour sa part à la classification, datant de la fin du XVIIIe siècle, des langues en familles par la linguistique comparée, qui distingue ainsi, entre autres, langues « indo-européennes » et langues « sémitiques » (ces dernières évidemment tenues pour inférieures). Le glissement de la distinction linguistique à l’imputation « raciale » induit historiquement le rapprochement avec la thématique proprement raciste.

Si, à l’Âge chrétien, la haine des Juifs se formulait dans des termes théologiques, elle cherche à présent sa « justification » auprès de l’instance la plus vénérable de la modernité : la Science. Et la Science mesure par exemple le crâne des Juifs (méthodes de l’anthropologie physique) et explique par sa structure l’infériorité de la « race juive » par rapport à celle des « aryens ». Les Juifs ne sont plus un peuple (une réalité socio-historique, une culture évolutive), ils se réduisent à des « données » matérielles censément constatables et immuables (« essentialisme »). Leur conversion (religieuse) ou leur intégration (sociale et politique) ne peut en rien modifier leur « nature », car toutes deux relèvent de leur liberté. Or, pour l’antisémite, le déterminisme est roi : ce sont nos gènes qui nous font. Et certains ont des gènes « supérieurs », qui leur donnent le droit de dominer les Juifs, les Noirs, les « Sauvages »… Si les Juifs ne sont en réalité pas assimilables, il faut les mettre à l’écart. L’« antisémitisme » ne convertit pas, il exclut.

De l’insulte au pogrom

Il faut encore noter que si, en Europe occidentale, la violence physique à l’égard des Juifs reste limitée, si l’on se contente de les caricaturer, de les calomnier (dans la presse, la littérature…) et d’entraver leur mobilité sociale, en Europe orientale la situation est bien pire. Ainsi en Russie tsariste, les Juifs sont assignés à une « zone de résidence », se voient interdire l’accès aux études supérieures, etc. L’assassinat en 1881 d’Alexandre II, « le Tsar réformateur », inaugure une période de réaction dont les Juifs font les frais : les pogroms qui éclatent alors marquent une date dans l’histoire du judaïsme d’Europe orientale, en ce qu’ils ruinent les espoirs d’intégration qui animaient les élites éclairées, qui se tournent désormais vers les solutions révolutionnaires ou nationalitaires.

Quand le régime d’oppression autocratique voudra détourner le malaise populaire, il focalisera la colère latente sur un bouc émissaire tout trouvé : les Juifs. Ainsi, à Kichinev (Moldavie), à Pâques 1903, un tiers de la ville juive est détruite et 47 Juifs sont assassinés en deux jours. Le mot « pogrom » (massacre) est russe. C’est dans ce contexte de misère et d’oppression que s’engage un très vaste mouvement d’émigration juive entre autres vers le Nouveau Monde.

Un antisémitisme d’État

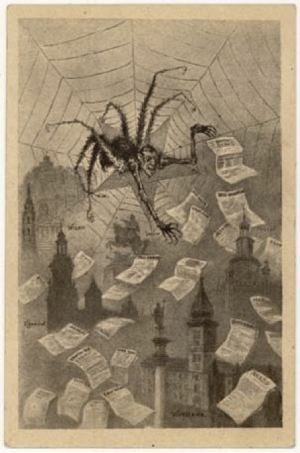

L’antisémitisme d’État est à l’origine de la fabrication par une officine de la police de sécurité du tsar du faux intitulé Les Protocoles des Sages de Sion (1903), devenu un classique de la littérature antisémite traduit dans de nombreuses langues, dont l’arabe : on y décrit la « conspiration » d’un groupe de Juifs éminents en vue de mettre la main sur le monde. Ce texte exploite magistralement l’un des fantasmes les plus incurables de l’antisémitisme : la toute-puissance occulte des Juifs œuvrant à l’asservissement de l’humanité. Il constitue une production exemplaire entre toutes de la « théorie du complot ».

Jacques Déom (ULB).

L'antisémitisme (11/16) : Des tsars très chrétiens à Pamiat

Lorsque l’empire russe s’empare, sous Catherine II, d’une portion importante du territoire polonais, notamment lors de la Deuxième (1793) et de la Troisième (1795) Partition de la Pologne, c’est une masse de Juifs qui, du même coup, passent sous son contrôle. Les discriminations héritées de la domination polonaise se maintiennent dans le nouveau contexte.

La tsarine décrète par ailleurs l’instauration d’une Zone de Résidence (qui comprend la Pologne et, pour un temps, la Crimée) que les Juifs ne peuvent quitter sans autorisation expresse. Il y ont certes le droit de vote aux élections municipales, mais à hauteur d’un tiers seulement des électeurs... Ils échappent à la conscription, moyennant une imposition compensatoire double de celle infligée à d’autres minorités, jusqu’en 1827.

Le drame des cantonistes

Nicolas Ier leur étend alors l’application d’un système visant à les intégrer, comme d’autres minorités, à la société russe. Les jeunes garçons – quatre pour mille mâles – sont, au terme de six années d’éducation dans des collèges militaires, enrôlés dans l’armée d’active pour une durée de... vingt-cinq ans (ultérieurement réduits à vingt, puis à douze). Ce sont les cantonistes, dont l’expérience laissera un souvenir terrible. Il incombe aux communautés de désigner les malheureux, ce qui donne lieu à toutes les injustices. Une discrimination portant sur les conditions d’âge du recrutement (12 ans pour les seuls Juifs) gonfle hors de proportion le nombre de cantonistes juifs. Les pressions à la russification et donc à la conversion, condition de l’avancement (pas de nourriture kasher), sont massives. Il faudra attendre 1856 pour que l’odieux système soit aboli par ukaze d’Alexandre II. Entretemps, près de 70.000 Juifs en ont été victimes.

Le mot pogrom est russe…

L’assassinat d’Alexandre II, le Tsar libérateur (il a aboli le servage en Russie), que l’on impute aux Juifs, déclenche en 1881, sous son successeur, le réactionnaire Alexandre III, une vague de pogroms qui durera jusqu’en 1884 : 166 villes d’Ukraine sont touchées, des milliers de foyers juifs détruits, il y a des morts et d’innombrables blessés. La loi bannit les Juifs des localités de moins de 10.000 habitants, même dans la Zone, ce qui condamne à mort nombre de bourgades juives. Des restrictions drastiques s’abattent sur l’accès des Juifs à l’enseignement secondaire et supérieur, ainsi qu’aux professions juridiques. Ils sont chassés de Kiev en 1886 et de Moscou en 1891. En 1892, on leur interdira d’élire et d’être élus aux conseils municipaux, même là où ils représentent une majorité de la population... Entre 1903 et 1906, alors qu’éclate la Première Révolution russe, une nouvelle vague de pogroms fait un millier de morts et plus de 7.000 blessés.

Lutter ou émigrer

Confrontés à l’oppression et à la misère, nombre de Juifs adhèrent aux mouvements progressistes et révolutionnaires, libéraux ou marxistes, quand ils ne les créent pas. C’est l’époque où naissent notamment, en milieu juif, le mouvement sioniste et le Bund (mouvement marxiste révolutionnaire, mais nationalitaire). L’alternative à la lutte pour plus de dignité sur place est l’émigration de masse, principalement vers le Nouveau Monde : entre 1880 et 1928, 1.750.000 Juifs quitteront par exemple l’empire pour gagner les seuls États-Unis.

Au temps des Soviets

L’Union soviétique, qui naît de la Révolution de 1917, instaure le régime bolchevique. Tôt mise en place, la Yevsektsia (Section juive du parti communiste) a pour mission de détruire toute expression nationalitaire juive, et au premier chef le sionisme et le bundisme. Au nom de l’internationalisme prolétarien, l’héritage religieux et culturel juif est qualifié – à l’instar de celui d’autres nationalités – de « bourgeois », ce qui signe en principe son arrêt de mort. Quant à l’antisémitisme, il est dénoncé, mais simultanément nié dans sa triste originalité, puisque, selon Lénine, il n’est rien d’autre qu’un « essai en vue de dévier sur les Juifs la haine des travailleurs et des paysans ». Cette lecture du phénomène en termes de technique politique utilisée par l’ancien régime comme arme dans la « lutte des classes » (le concept clé du marxisme-léninisme), prévaudra tout au long de l’ère soviétique.

Le même contexte idéologique explique la négation de la dimension spécifiquement juive de la Shoah, présentée comme ensemble d’atrocités perpétrées à l’encontre de citoyens soviétiques (ou, sous d’autres latitudes, polonais, hongrois...).

La haine des Juifs perdure dans les faits. Entre autres exemples qu’on pourrait multiplier : la répression des intellectuels juifs entre 1948 et 1953 sous Joseph Staline, qui associe volontiers les Juifs au « cosmopolitisme » et au pro-américanisme. L’exécution, le 12 octobre 1952, lors de la « Nuit des poètes assassinés », de treize écrivains yiddish de premier plan (Peretz Markish, Leib Kvitko, David Hofstein, Itzik Feffer, David Bergelson...) symbolise bien, même dans le contexte d’une société révolutionnaire qui prétendait bâtir l’universalisme concret, la durable survivance de la hargne... Non moins d’ailleurs que le « Procès des Blouses blanches » (1953), où des médecins et pharmaciens, principalement juifs, sont accusés d’avoir empoisonné de hauts dirigeants du Parti : plusieurs centaines de personnes seront arrêtées...

Aujourd’hui

Aujourd’hui, la Russie post-soviétique peine à redéfinir ses normes sociales et politiques. Et dans le bouillonnement idéologique qui la caractérise, on ne s’étonnera pas de redécouvrir, sous des étiquettes mises à jour, des haines fort traditionnelles. Des mouvements fascisants tel Pamiat (Mémoire) semblent renouer à l’identique avec toutes les obsessions antisémites de l’époque tsariste...

Le rôle de l’Église orthodoxe

Le premier pogrom de Kichinev (1903) fut mené par des prêtres orthodoxes. L’Église orthodoxe, que ce soit en Russie ou ailleurs, partage évidemment l’héritage commun du christianisme. Peut-être l’attention toute particulière qu’elle porte au message des Pères de l’Eglise de langue grecque et des premiers conciles la rend-elle particulièrement sensible aux vitupérations antijuives de certains d’entre eux. Elle présente au cours des siècles la même attitude faite de haine et de peur des Juifs que celle du christianisme latin, avec – dans des contextes de mutation sociale, économique, religieuse ou politique – une aptitude identique de ses couches populaires à fournir des contingents de fanatiques capables de pillage et de meurtre.

Cela dit, l’intrication institutionnelle de l’Église dans l’appareil d’État, héritée du « césaro-papisme » byzantin, est fort éloignée de l’autonomie qui caractérise sur ce plan l’Église catholique par rapport aux États (et à l’Empire). Une institution telle que le Saint Synode étant essentiellement une section du gouvernement, il est particulièrement malaisé de mesurer la responsabilité propre de la hiérarchie religieuse – si claire en Occident – dans les décisions antijuives. On doit la supposer considérable. De fait, jamais l’autorité religieuse ne prit en Russie des mesures pour protéger les Juifs, comme le fait est attesté en Occident latin, contre la violence populaire. Qu’elle n’ait jamais adopté de position officielle sur les Juifs n’a pu qu’encourager la haine des Juifs à laquelle prêtres, clercs et moines n’étaient que trop portés.

Jacques Déom (ULB).

L'antisémitisme (12/16) : Au cœur du judaïsme : la Pologne

Il fut un temps où la Pologne était « un paradis pour les Juifs ». C’est le milieu du XVIe siècle, sous les règnes de Zygmunt Ier et Zygmunt II Auguste. Les trois-quarts peut-être des Juifs du monde de l’époque y résident. Le pays a accueilli massivement des expulsés d’Europe occidentale, notamment d’Espagne (1493), mais surtout d’Allemagne. Le judaïsme connaît l’apogée du système d’autonomie communautaire (le Kahal). Et sa culture atteint des sommets.

Chaos politique et haine des Juifs

1648 marque un coup d’arrêt à cet essor collectif. Le soulèvement des Cosaques, avec à leur tête Bogdan Chmielnicki, contre la noblesse polonaise se solde par l’assassinat de dizaines de milliers de Juifs (et de Polonais) dans ce qui est aujourd’hui l’Ukraine. Invasions des Russes, des Tatars de Crimée, des Ottomans, guerre désastreuse de la Pologne avec la Suède de Charles IX et épidémie de peste auraient coûté la vie à près d’un demi-million de Juifs et les appauvrit considérablement. Avec l’avènement de la dynastie saxonne (1697), ils perdent le soutien du gouvernement.

La tolérance d’antan disparaît et ils se retrouvent livrés à la haine croissante de la noblesse (szlachta), des bourgeois et des paysans. La situation n’est plus guère différente de celle qui prévaut en Europe occidentale. Expulsions des villes, pogroms généralement initiés par des marchands et artisans, attaques par des organisations étudiantes se multiplient au cours du XVIIe siècle. La Pologne glisse vers le désordre et l’anarchie. Elle finira par être la proie de ses puissants voisins russes, autrichiens et prussiens. Trois Partages (1772, 1793, 1795) dissèquent le pays. Le cœur du judaïsme mondial se trouve intégré à l’empire des tsars.

Dans la République de Pologne

Ce n’est qu’en 1918 que la Pologne regagne son indépendance. Guerre civile en Russie, guerre entre la Pologne et l’Ukraine et entre la Pologne et l’Union soviétique sont le contexte de divers pogroms. Des dizaines de milliers de réfugiés affluent, notamment d’Ukraine où, au cours de la Guerre civile, les exactions antijuives ont fait près de 30.000 victimes directes. L’instabilité économique du pays favorise les comportements antisémites : discrimination, expulsions, haine médiatique, violence dans les universités, création par les partis d’extrême droite d’ « escadrons antijuifs ».

La mort de Józef Piłsudski sera vécue comme une catastrophe par bien des Juifs. Son régime (1926-1935) s’oppose en effet résolument à l’antisémitisme en donnant le pas à l’« assimilation à l’État » au détriment de l’« assimilation ethnique » prônée par l’Endecja (extrême droite nationaliste). Ce parti gagne alors en popularité. Émeutes antijuives, ségrégation sur les bancs de l’école, heurts sur les terrains de sport en sont la rançon. Un numerus clausus plus ou moins officiel introduit en 1937 réduit drastiquement le nombre de Juifs à l’université : en 1928, la population juive y fournissait 20,4 % des effectifs ; en 1937, la proportion est tombée à 7,5 %. Une série de syndicats et d’unions professionnelles (médecins, juristes...) intègrent à leur charte des « clauses aryennes » qui excluent les Juifs. Ceux-ci se voient interdire de fait l’accès à la fonction publique.

Les années d’avant la tourmente

Les années qui précèdent la Seconde Guerre mondiale marquent la phase culminante des sentiments antijuifs dans la population polonaise. Entre 1935 et 1937, 79 Juifs sont tués et 500 blessés dans des exactions antijuives. Endecja prône le boycott des commerces juifs au profit des « magasins chrétiens ». Le cumul des effets de la Grande Dépression et du pillage des commerces juifs entraîne l’appauvrissement radical d’une communauté juive par ailleurs bien moins intégrée à la population globale que ce n’était le cas en Europe occidentale.

Préjugés religieux médiévaux ardemment entretenus par le clergé catholique (jusqu’à l’accusation de « meurtre rituel ») et stéréotypes ultranationalistes (déloyauté des Juifs vis-à-vis de la nation polonaise) sont suffisamment actifs pour que beaucoup de Polonais chrétiens estiment excessivement nombreux les Juifs de Pologne. Et que le milieu politique, confronté à cette « question juive » ait envisagé l’hypothèse de leur émigration en masse...

Un pays « vide de Juifs »

On comptait 3.474.000 Juifs en Pologne au 1er septembre 1939. Lorsque prend fin la Seconde Guerre mondiale, la presque totalité du judaïsme polonais a disparu dans la Shoah.

À Kielce, le 4 juillet 1946, suite à des accusations d’enlèvement d’enfants et de « meurtre rituel », la populace, aidée de militaires et de policiers, massacre 39 Juifs et en blesse 40 autres.

Jacques Déom (ULB).

Décès de Félicien Marceau, dernier témoin du catholicisme anticonformiste de l’avant-guerre

L’académicien Félicien Marceau, de son vrai nom Louis Carette, est mort à Paris ce mercredi 7 mars. La presse se fait l’écho de sa brillante carrière d’auteur de romans et de pièces de théâtre. Les journalistes les plus avisés rappellent qu’il fut condamné par contumace à la déchéance civile et à 15 ans de travaux forcés par l’État belge, à la Libération, pour avoir réalisé, en tant que directeur du département « Actualités » à Radio-Bruxelles (aux mains de l’occupant), des émissions aux propos ambigus. Cependant, lorsque son parcours est retracé, son engagement dans le personnalisme chrétien n’est jamais évoqué. Pourtant, non seulement il fut l’un des principaux animateurs de ce mouvement en Belgique, mais cette implication permet de mieux comprendre ses prises de position.

MangoGem

MangoGem