Résultats de la recherche pour : Jan Nelis

L’orthodoxie et l’orthopraxie des messes du Chemin néocatéchuménal en question

Une nouvelle décision du pape Benoît XVI vient de mettre en stand-by la reconnaissance officielle du Chemin néocatéchuménal, le mouvement fondé par Kiko Argüello et Carmen Hernandez dans les années 60. Il y a à peine quelques mois, le 20 janvier 2012, le Vatican avait validé les célébrations non liturgiques du Chemin, c’est-à-dire celles contenues dans le « directoire catéchétique du chemin néocatéchuménal » et qui comprennent l’intégralité du parcours de redécouverte du baptême proposé par le mouvement à ses communautés. C’est pourquoi personne (et surtout les adeptes du Chemin) ne s’attendait à une manœuvre d’arrêt de ce genre, tellement imprévisible : l’ouverture d’une enquête spéciale de la part de la Congrégation pour la doctrine de la foi, pour examiner la conformité des messes du Chemin à la doctrine et à la pratique catholique.

Revue de presse, 17 avril

Palestine

"L'opération très médiatique Bienvenue en Palestine s'est achevée dimanche 15 avril sur un constat d'échec technique. Comme en 2011, la majorité des militants pro-palestiniens qui avaient décidé de se rendre en Cisjordanie, à Bethléem, à grand renfort de tambours et trompettes ont été, soit empêchés d'embarquer, soit arrêtés à l'arrivée à l'aéroport israélien Ben Gourion" - Palestine: quand Air France s’intéresse à la religion de ses passagers (Gilles Paris, Blog Guerre ou Paix, Le Monde)

Indonésie

"Après le séisme qui a déclenché une alerte au tsunami dans 28 pays de l’océan Indien, l’heure est au bilan. En Indonésie, l’alerte a été un test révélateur de l’importance que jouent les ONG et les organismes religieux, relais de l’information et de la coordination" - Indonésie: Importance des lieux de culte en cas d’alerte au tsunami (Apic/eda, Catho.be)

Revue de presse, 12 avril

International

Maroc

"L'interdiction de la publicité pour les jeux de hasard, l'obligation de diffuser les cinq appels à la prière et une plus grande arabisation des programmes sur les chaînes publiques ont provoqué un coup de tonnerre au Maroc, dirigé depuis janvier par un gouvernement islamiste." - Maroc: le gouvernement islamiste bouleverse le paysage de l'audiovisuel (AFP, Le Point)

Iran

"Ils sont environ 20 000 Juifs dans la République islamique, un pays qui affiche des positions officiellement antisionistes et négationnistes." - Etre juif en Iran (Marie de Bouhet, Le Point)

Revue de presse, 2 avril

Egypte

"L'Église copte orthodoxe d'Égypte a décidé de boycotter la commission chargée de rédiger la future Constitution, composée à majorité d'islamistes, rejoignant les partis laïques et l'institution sunnite d'Al-Azhar qui ont déjà annoncé leur retrait, a-t-on appris lundi" - Égypte : l'Église copte boycotte la commission constituante (AFP, Le Point)

"Ironie du sort, c'était une promesse de Khairat el-Shater lui-même, formulée en avril 2011, quelques semaines après la révolution de janvier, pour rassurer les Égyptiens et au-delà les puissances occidentales: les Frères musulmans, respectueux de l'équilibre des pouvoirs démocratiques, ne présenteront pas de candidat à la présidentielle" - Les Frères musulmans visent la présidence égyptienne (Marion Guénard, Le Figaro)

L'antisémitisme (9/16) : Le nazisme et la Shoah (II)

L’empressement de Vichy

La législation antijuive du régime instauré en France à partir de juin 1940 par Philippe Pétain, dit « régime de Vichy », décline une panoplie de discriminations, égrenées au long des années 1940 et 1941. En effet, le nouveau régime qui naît au lendemain de l’effondrement du pays face à l’agression nazie hisse l’antisémitisme au niveau d’une idéologie officielle. L’antisémitisme n’est plus simplement dû à des individus, des groupes privés ou des partis. Il devient le fait de l’État. La haine des Juifs ne reste pas que verbale. Sa traduction dans les faits sera rapide et dramatique : les lois sur le statut des Juifs, la création du Commissariat général aux Questions juives, la saisie des biens juifs et l’aryanisation des entreprises, les arrestations et l’internement de Juifs dans des camps de concentration, d’internement ou de transit, puis la déportation vers l’Est en forment les différents aspects.

Exclus de la citoyenneté

Sitôt entré en fonction, le gouvernement Pétain s’engage dans une politique de restriction des droits des Juifs, sans que les Allemands n’aient exprimé la moindre demande. Dès juillet 1940, Raphaël Alibert, le ministre de la Justice, met sur pied une commission de révision des 500.000 naturalisations prononcées depuis 1927. 15.000 personnes, dont 40 % de Juifs, perdent du jour au lendemain leur qualité de citoyen français. Fin septembre 1940, on apprend que les Juifs seront recensés et que les magasins leur appartenant doivent porter un écriteau « Juif ».

Le 3 octobre paraît le premier « statut des Juifs ». Les citoyens juifs français sont exclus de la fonction publique, de l’armée, de l’enseignement, de la presse, de la radio et du cinéma. Les Juifs « en surnombre » sont exclus des professions libérales. Le lendemain, les préfets reçoivent l’autorisation d’interner les étrangers de race juive dans des camps spéciaux ou de les assigner à résidence. Le 7 octobre, le Décret Crémieux (qui date de 1871) est abrogé et 100.000 Juifs d’Algérie perdent du coup la nationalité française. Le 18 octobre commence en zone occupée l’“aryanisation” des entreprises : les Juifs sont sommés de céder leurs droits sur les entreprises dont ils sont propriétaires à des « Aryens », censés être, eux, racialement purs.

Les Juifs, « responsables de la misère des Français »

Le 29 mars 1941 est créé le Commissariat général aux Questions juives (CGQJ), dont le premier directeur est Xavier Vallat. Jugé trop mou par les Allemands, il sera remplacé en février 1942 par Louis Darquier de Pellepoix, un antisémite rabique, qui explique : « Les Français doivent se rendre compte que le principal responsable de leurs misères actuelles est le Juif ». En mai 1941 ont lieu en zone occupée les premières rafles de Juifs étrangers. 3.700 d’entre eux se retrouvent internés à Pithiviers et Beaune-la-Rolande sous administration française.

Le 2 juin 1941 est adopté le deuxième « statut des Juifs », plus restrictif encore que le premier. La définition de la judéité est durcie, la liste des interdits professionnels s’allonge, un numerus clausus réduit la proportion de Juifs à 3% à l’Université et à 2% dans les professions libérales. Les Juifs sont obligés de se faire recenser en zone libre. Le 21 juillet, c’est l’aryanisation des entreprises en zone libre. En août, en zone occupée, 3.200 Juifs étrangers et 1.000 Juifs français sont internés dans divers camps (dont Drancy). En décembre, 740 Juifs de profession libérale et intellectuelle sont internés à Compiègne.

Déportation

Janvier 1942 marque un tournant décisif dans la politique allemande à l’égard des Juifs à l’échelle européenne. À la conférence de Wannsee, dans la banlieue de Berlin, les officiels nazis au plus haut niveau décident de la mise en œuvre de la « solution définitive de la question juive » (Endlösung der Judenfrage). De la politique de ségrégation et d’expulsion, on passe à une logique d’extermination. Les Juifs – hommes, femmes et enfants – sont voués à la destruction, non pour ce qu’ils auraient fait, mais pour l’unique motif qu’ils sont. Qu’ils sont juifs.

Le 27 mars 1942, la Shoah a commencé en France : le premier convoi de déportation quitte Compiègne à destination d’Auschwitz, avec à son bord 1.112 personnes, dont 19 survivront. Officiellement, il s’agit de les regrouper quelque part en Pologne. C’est le début d’une atroce série qui en comprendra près de 80. Au terme, plus de 42.000 personnes auront été déportées, dont 2.190 seulement survivront.

À partir du 7 juin le port de l’étoile jaune est obligatoire. Le 2 juillet un accord est conclu entre René Bousquet, chef de la police française, et Karl-Albrecht Oberg, représentant en France de la police allemande en présence de Reinhard Heydrich, adjoint de Heinrich Himmler : les polices française et allemande collaboreront étroitement, au moins jusqu’à fin 1942. L’administration fait preuve d’un zèle tout particulier dans l’antisémitisme à cette époque.

La rafle du Vel’ d’Hiv’

Les 16 et 17 juillet a lieu la Rafle du Vel’ d’Hiv’ : 12.884 juifs « apatrides » (3031 hommes, 5.802 femmes et 4.051 enfants) sont arrêtés. L’armée allemande envahit la zone libre.

Ce n’est qu’à l’été 1942 que l’opinion s’émeut vraiment du sort réservé aux Juifs : la protestation publique la plus connue est celle du cardinal Saliège, archevêque de Toulouse, dont la lettre est lue en chaire le 23 août. Pierre Laval, le chef du gouvernement, explique lui que « la victoire de l’Allemagne empêchera notre civilisation de sombrer dans le communisme. La victoire des Américains serait le triomphe des Juifs et du communisme. Quant à moi, j’ai choisi... »

Entre les 26 et le 28 août, une série de rafles en zone libre débouche sur la déportation de 7.000 personnes. Toute l’année 1943 est émaillée de rafles et d’arrestations. En février, rafle à Lyon dans les locaux de l’UGIF. En avril, rafles à Nîmes et à Avignon. En septembre, rafles à Nices et dans l’arrière-pays niçois... L’ultime convoi de la mort ne partira qu’en août 1944.

Un meurtre à l’échelle industrielle

C’est au moment où la tournure que prend militairement la guerre nécessiterait que tout l’effort allemand soit orienté vers la victoire que des moyens considérables sont affectés à la réalisation de la tâche idéologique centrale du régime : l’extermination des Juifs. Elle sera systématiquement poursuivie. Des Einsatzgruppen exécutent d’abord méthodiquement des villages juifs entiers dans les pays baltes, faisant des milliers de morts. Trop « voyante », trop lente, trop éprouvante pour les nerfs des bourreaux, la méthode est finalement abandonnée. En septembre 1941 ont lieu les premiers essais d’exécution par le gaz à Auschwitz. C’est finalement ce modus operandi qui sera retenu : enfermés dans des chambres à gaz, des millions de Juifs mourront étouffés par l’action du Zyklon B, un insecticide industriel…

Pour connaître cette fin, ils auront été amenés par trains entiers de toute l’Europe jusqu’en Pologne, où une trame serrée de camps de concentration, de camps de travail (c’est-à-dire d’exténuation par le travail) et de centres de mise à mort a été tissée. Chełmno, Sobibór, Treblinka, Auschwitz (Oświęcim en polonais) ne sont que quelques noms dans la longue liste des lieux de l’horreur. Pour la seule Belgique, ce sont, entre le 11 août 1942 et le 31 juillet 1944, 26 convois qui quittent la caserne Dossin à Malines à destination d’Auschwitz : sur les 24.908 déportés juifs, 23.712 ne reviendront pas.

Shoah

Le chiffre total des victimes du génocide des Juifs oscille selon les spécialistes entre 5 millions et demi et 6 millions d’êtres humains. Le mot de « Shoah » (« catastrophe » en hébreu) est préférable, pour désigner cette orgie de haine païenne servie par les moyens d’un État industriel avancé, à celui d’ « Holocauste », couramment utilisé en anglais, mais qui présente des connotations religieuses et sacrificielles difficilement acceptables pur’ d’aucuns.

À l’analyse, il s’avère donc que le projet nazi pourrait bien relever d’une logique autre qu’« antisémite », si l’on accepte qu’il y a davantage qu’une différence de degré entre l’exclusion et l’extermination programmée.

Jacques Déom (ULB).

L'antisémitisme (8/16) : Le nazisme et la Shoah (I)

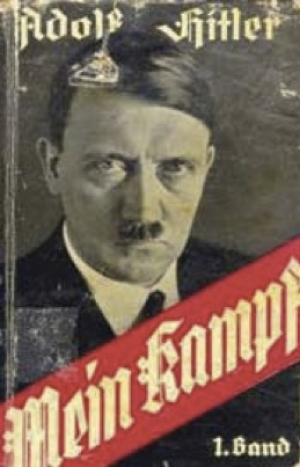

L’avènement du régime national-socialiste (nazi) en Allemagne en janvier 1933 va marquer une culmination sans précédent dans l’histoire de l’antisémitisme. Nationalisme outrancier, revanchardisme au lendemain de la défaite allemande de 1918, menaces de révolution sur le mode bolchevique, crise économique dramatique (1929), faiblesse des institutions démocratiques de la République de Weimar, ce sont là autant de facteurs qui vont permettre l’arrivée à la tête de l’État allemand d’un régime d’extrême droite gravitant autour de la personne du « Führer » Adolf Hitler.

La « race pure » et les « sous-hommes »

Dès 1924, dans son indigeste Mein Kampf, Hitler avait exposé ses haines. Celle des Juifs y tient une place centrale et proprement pathologique. On a là comme l’esquisse d’un programme qu’il finira par mettre à exécution. Les Juifs sont responsables de tous les malheurs de l’Allemagne. Ils sont cause de la boucherie que fut la Première Guerre mondiale. Ils ont porté ce « coup de poignard dans le dos » qui a valu la défaite à l’Allemagne. Ligués au niveau mondial, infiltrés partout, ils détruisent et souillent tout ce qu’ils touchent. Ce ne sont que des « sous-hommes », appartenant à une race odieuse. Au fait, ils ne sont pas vraiment humains : il faut les détruire comme les « virus » qu’ils sont.

Toute la faiblesse de l’Occident, sa décadence, vient de la morale d’esclaves du christianisme, qui n’est qu’une invention des Juifs, ces étrangers absolus, ces déracinés qui, insinués dans la vie moderne, la dévorent de l’intérieur, en sapent sans cesse la vitalité par leur esprit maladivement critique et débilitant, tout en en tirant cyniquement tous les avantages. Or, la vraie « vie », c’est la guerre. Le « surhomme » nazi, sommet de la « race pure », a pour idéal la lutte à mort qui verra l’élimination des inférieurs et la domination de l’homme « aryen » sur un espace vital (« Lebensraum ») élargi, organisé en fonction de la devise « Ein Volk, ein Reich, ein Führer » (« Un peuple, un empire, un chef »). Le parti nazi sera jusqu’au bout animé par cette idéologie, qui combine à un degré délirant toute une série d’ingrédients que nous avons relevés comme constitutifs du « racisme » moderne.

Condamné à mort parce que juif

L’essentiel est pourtant ailleurs : le nazisme est bien plus qu’un antisémitisme porté à incandescence. L’élément caractéristique central de l’antisémitisme nazi est qu’il va mettre la puissance d’un des États rationnellement et technologiquement les plus avancés du monde (c’est la patrie du Juif Albert Einstein…) au service d’un projet d’extermination méthodique et quasi industrielle du peuple juif (et des malades mentaux, des Tziganes et des homosexuels ; d’autres exterminations furent envisagées : celles des Slaves, par exemple). Celui-ci, contenu en germe dans les délires de Mein Kampf, prendra progressivement forme et ne se verra ultimement ruiné que par la destruction de l’Allemagne hitlérienne au terme de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945).

Si l’antijudaïsme chrétien cherche à convertir le Juif, si l’antisémitisme classique travaille à l’exclure, le nazisme lui dénie le droit à l’existence. Il veut le détruire parce que juif : hommes, femmes, enfants, riches et pauvres, capitalistes et communistes, anciens combattants médaillés de 1914-1918, savants et illettrés, bons et moins bons, jeunes et vieux. Seul compte dans une personne le fait qu’elle appartienne à la « race » porteuse de toutes les tares : ce qu’elle a fait ou n’a pas fait, ce qu’elle pense, ce qu’elle veut est sans importance. Le Juif est condamné à mort parce que Juif.

Le génocide, phase ultime d’une logique de la haine

Réfléchissant à la logique qui présidait depuis des siècles à la volonté de ségrégation des Juifs par la société dominante, le grand historien de la Shoah, Raul Hilberg, a ainsi résumé en quelques phrases les étapes qui scandent ce développement vers l’irrémédiable. « Vous ne pouvez pas vivre parmi nous comme juifs » (vous devez vous convertir), soutenait le discours chrétien. L’antisémitisme moderne rêve pour sa part d’exclusion : « Vous ne pouvez pas vivre parmi nous » (vous devez émigrer, de gré ou de force). Les nazis, eux, parviennent au définitif « Vous ne pouvez pas vivre ».

De la ségrégation à l’expulsion

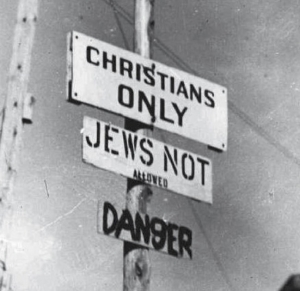

L’ampleur de cette entreprise d’extermination n’apparaît pas d’emblée. C’est dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale (« voulue par les Juifs », selon Hitler qui, comme tous les paranoïaques, projette sur autrui sa propre agressivité) qu’elle se dévoilera. Dès les débuts du régime en Allemagne, les mesures restrictives et vexatoires apparaissent. En avril 1933, boycott des firmes juives, renvoi des fonctionnaires juifs de l’administration, exclusion des Juifs des hautes écoles. Le 10 mai 1933, on brûle à Berlin les livres dus à des Juifs et autres ennemis supposés du régime (Kafka, Einstein…). À l’été 1935, les lieux publics (cafés, cinémas…) affichent « Interdit aux Juifs ». À la fin de l’année 1935, les lois de Nuremberg sont votées : elles privent les Juifs de leur citoyenneté allemande dans leur propre pays et interdisent les mariages entre « races » (une législation fort complexe est mise en place pour définir qui est juif et à quel degré : « demi-Juif », « quart de Juif », etc.).

Quand, en mars 1938, l’Allemagne envahit et annexe l’Autriche (Anschluss), elle y introduit immédiatement les lois raciales (il en ira ultérieurement de même dans tous les pays occupés). Celles-ci ont pour but de couper les Juifs de tout ancrage économique, social, politique ou psychologique dans leur propre pays. Pestiférés et vilipendés, ils se retrouvent ainsi à la merci du régime. Mais à ce stade, et si pénible qu’il s’avère, l’exil (conséquence d’une logique de l’expulsion) reste possible et nombre de Juifs entreprennent de fuir vers d’autres pays d’Europe ou vers le Nouveau Monde.

Alors que l’on sent venir la guerre, la pression devient insupportable. Le 9 novembre 1938, éclate en Allemagne la « Nuit de Cristal » (Kristallnacht) : une centaine de personnes sont tuées, autant de synagogues incendiées, des milliers de magasins juifs pillés. En Allemagne, le 12 novembre 1939, 26.000 Juifs sont envoyés en camp de concentration (des camps de concentration – c’est-à-dire d’internement –, tels Dachau et Buchenwald, ont été ouverts pour les opposants au régime dès l’accession des nazis au pouvoir) ; deux jours plus tard, les enfants juifs sont exclus des écoles ; le 13 décembre, un décret d’« aryanisation » met un terme à toute activité commerciale ou industrielle des Juifs.

De l’expulsion à l’assassinat

Avec l’invasion de la Pologne (1er septembre 1939), la Seconde Guerre mondiale commence. L’Europe est mise à genoux par la foudroyante avancée militaire allemande. La Belgique est envahie en mai 1940 ; la France s’effondre ; l’Angleterre est menacée… L’irrésistible élan militaire du Reich finit pourtant par être stoppé et c’est à ce moment que, significativement, le pire commence pour les Juifs. Alors que l’expansion nazie rencontre militairement ses limites sur le front de l’Est (bataille de Stalingrad, août 1942-février 1943), la logique d’expulsion fait décidément place à celle de l’extermination.

Les nazis ont en effet introduit la politique antisémite dans les pays occupés : étouffement socio-économique méthodique, stigmatisation par le port de l’étoile jaune, interdiction de déplacement, etc. En Belgique, une série d’ordonnances à cet effet sont publiées à partir de fin 1940. À l’Ouest, la brutalité des mesures antijuives est souvent tempérée d’une part par la volonté nazie de ne pas heurter de front l’opinion publique et les autorités politiques des pays occupés, de l’autre par le besoin de dissimuler aux victimes la véritable nature du « travail à l’Est » pour lequel on les réquisitionne. À l’Est (Pays baltes, Pologne, Union soviétique…), les nazis ne mettent pas ces gants. Les Juifs meurent de privations et de maladie dans les ghettos où ils ont été enfermés (Łódź, Varsovie…).

Jacques Déom (ULB).

L'antisémitisme (13/16) : Intolérance au Nouveau Monde

Fondés par des Européens fuyant l’intolérance politico-religieuse de l’Europe, les États-Unis d’Amérique n’échappent pas pour autant au lourd héritage de la haine des Juifs. Non que celle-ci ait jamais présenté la même envergure ou le même caractère oppressant que sur le vieux continent. Mais l’immigration juive en provenance de la Zone de Résidence de l’empire tsariste se fait massive après les pogroms de 1881.

Les tristes échos du Vieux Monde

La mobilité sociale du groupe juif, remarquable dans un pays neuf où la compétition est extrêmement vive, réveille les mouvements populistes, qui surestiment par exemple de manière fantasmatique l’importance de la banque juive, censée accaparer l’économie de l’Union. Dès le début du XXe siècle, les Juifs connaissent des discriminations à l’emploi, se voient interdire l’accès à certaines zones résidentielles et à certains clubs et organisations. Si bien que l’Anti-Defamation League voit le jour en 1913 pour combattre cette montée de haine.

Elle vient à son heure :

- - L’identification des Juifs aux bolcheviques qui renversent en 1917 le régime tsariste, la montée dans les années 20 de l’organisation raciste du Ku Klux Klan alertent la communauté juive.

- Le numerus clausus frappe étudiants et professeurs juifs dans de grandes universités comme Harvard, Columbia, Cornell ou Boston.

- Ce sont essentiellement les candidats juifs à l’immigration que les quotas restrictifs de la loi de 1924 ont pour effet de frapper, sans toutefois les viser explicitement.

Démagogie et religion dans l’entre-deux-guerres

Dans les années 30 et 40, les sondages révèlent que près de la moitié de l’opinion américaine considère les Juifs comme malhonnêtes et avides. Et certains rêvent de remèdes drastiques à leur présence.

- - La démagogie d’extrême droite les accuse d’être à l’origine de la Grande Dépression, de dominer l’administration Roosevelt et sa politique du New Deal (le « Jew Deal »), d’entraîner le pays dans la guerre avec une Allemagne nouvelle que d’aucuns à droite de l’échiquier politique tiennent pour exemplaire à bien des égards.

- Faisant fond sur la donnée religieuse inhérente à l’imaginaire civique américain, divers prêcheurs fanatiques (le catholique Charles Coughlin par exemple) font du christianisme un élément sine qua non de l’identité nationale.

- Le pionnier de l’industrie automobile Henri Ford propage activement l’antisémitisme dans la presse qu’il dirige, où il n’hésite pas à rééditer les Protocoles des Sages de Sion.

- Charles Lindbergh, le premier aviateur à avoir traversé l’Atlantique, prête son immense prestige à la dénonciation de l’emprise des Juifs sur la politique du pays, tandis que des mouvements pronazis donnent de la voix.

La libre Amérique au temps de la Shoah

C’est ce contexte qui, au-delà des justifications – attendues – par la dureté économique des temps, rend compte du peu d’empressement à accueillir les réfugiés fuyant le nazisme.

- --Les quotas d’immigration, pourtant restrictifs, ne seront même pas remplis et, en termes absolus, les États-Unis recevront dans les années de guerre moins d’immigrants juifs que la Suisse. En 1939, on renverra ainsi à un destin incertain en Europe le paquebot Saint-Louis, parti de Hambourg avec 936 réfugiés, allemands pour la plupart.

- Alors même que la Shoah ravage le monde juif sur le vieux continent, une centaine d’organisations antisémites insufflent la haine des Juifs dans le public américain. Des cimetières et des synagogues sont vandalisés à New York et Boston.

- Au plan politique, les obstacles bureaucratiques à l’immigration seront délibérément multipliés. Ce n’est qu’en janvier 1944 que sera instauré, par décision du président Roosevelt, le War Refugee Board, avec pour mission l’aide aux victimes de l’oppression nazie. Combien de milliers de Juifs ont payé de leur vie cet immobilisme ?

Des années 50 à la guerre d’Irak

L’après-guerre voit décliner, mais certainement pas disparaître, l’antisémitisme.

- Les chapelles néo-nazies restent extrêmement actives (promues par exemple, dans les années 50-70, par une organisation comme le Liberty Lobby de Willis Carto). Les skinheads néo-nazis prolifèrent dans les années 80-90.- En 1979 est fondé en Californie l’Institute for Holocaust Research, qui s’attache à prouver « scientifiquement » que la Shoah n’est qu’une imposture qui ouvre aux Juifs un crédit illimité sur le sentiment de culpabilité de la nation.

Les Juifs et les Noirs

Par ailleurs, l’appui massif des Juifs à la cause des droits civiques pour les Afro-Américains dans les années 50 n’empêche pas des frictions continuelles entre les deux communautés, surtout quand voit le jour, sur fond de conflit israélo-palestinien, une forme d’islam local qui fournit aux yeux de certains un élément déterminant dans la construction de l’identité noire. Nation of Islam est certainement l’une des raisons majeures de l’inquiétude des Juifs américains. Son principal leader, Louis Farrakhan, a multiplié, entre autres invectives dirigées contre « les Blancs », les déclarations virulemment antisémites et révisionnistes.

L’impact du Proche-Orient

Enfin, aux États-Unis comme ailleurs, la situation au Proche-Orient n’a pas manqué de fournir la matière à un « New Antisemitism » où se rejoignent extrême gauche, extrême droite et islam radical : sous couleur de dénonciation du « sionisme », ce sont les Juifs en général qui se trouvent ciblés. Et les engagements de George W. Bush dans la guerre d’Irak ont ranimé chez certains politiciens conservateurs une rhétorique qui, à l’occasion, rappelle étrangement celle qu’on entendait dans les années 40 et qui faisait des États-Unis l’otage des Juifs dans une guerre menée contre les intérêts du pays...

Jacques Déom (ULB).

L'antisémitisme (14/16) : En terre d’islam

L’appréciation de la place que tient la haine des Juifs en milieu musulman soulève aujourd’hui d’âpres controverses. Entre une vision résolument optimiste, qui tend à exonérer dans l’ensemble la sphère politico-culturelle musulmane des pires taches qui ternissent en la matière le monde chrétien – c’était notamment l’approche de savants juifs du XIXe siècle, paradoxalement recyclée aujourd’hui... par l’arabo-islamisme – et une approche plus attentive aux discriminations et tueries dûment attestées par la documentation, mais minimisées par les islamologues classiques, le risque est grand d’imposer le choix entre une histoire « édénique » et une autre « lacrymale », également tendancieuses.

Dhimmitude

Rien ne semble en tout cas rappeler, dans l’islam prémoderne, la démonisation du Juif qui domine l’imaginaire dans le monde chrétien contemporain : pas d’accusation d’empoisonner les puits ou de répandre la peste, ni mythologie du « Juif éternel ». Rien, surtout, qui véhicule une charge émotionnelle et symbolique comparable à celle de l’épouvantable accusation de déicide. Il faut certes compter avec la lourde accusation théologique d’avoir falsifié la Révélation.

Mais, dans le vaste empire musulman, la dominante pourrait bien être le mépris du dominant pour le dominé, avec sa traduction institutionnelle : le statut de dhimmi imposé aux Juifs. En retour de la protection de l’Ummah islamique, le minoritaire « protégé » paie une taxe spécifique, la djizia ; les autres taxes qu’il doit acquitter sont majorées ; parfois il lui est imposé de se vêtir de manière spécifique ou interdit d’accéder à certains emplois publics ; il ne peut porter les armes, monter à cheval ou témoigner en justice quand des musulmans sont impliqués ; des restrictions peuvent frapper l’entretien ou la construction de synagogues ; le Juif ne peut porter de nom arabe ou étudier le Coran.

Dans la pratique, la condition socio-économique des Juifs varie selon les lieux et les époques. Ils sont relativement libres de choisir profession et lieu de résidence. C’est ainsi que le confinement des Juifs au mellah (ghetto) n’est pas, au Maroc, antérieur au XVe siècle et ne se généralisera qu’au début du XIXe. Les califes de la dynastie égyptienne des Fatimides d’Égypte (Xe-XIIe siècles) passent pour leur avoir été favorables. Et non moins accueillant fut l’empire ottoman, le plus grand État musulman que l’histoire ait connu (1299-1922).

Les ambiguïtés d’Al Andalous

L’Espagne médiévale sous domination musulmane – Al Andalous – incarne exemplairement l’ambiguïté de la situation des Juifs en terre d’islam. Conquise à partir du VIIIe siècle, elle n’est totalement rechristianisée qu’avec la chute de Grenade, au terme de la Reconquista, en 1492. Elle a été indûment mythifiée, au point que d’aucuns n’hésitent pas à la présenter aujourd’hui comme un modèle de tolérance, si ce n’est comme une anticipation de la société “multiculturelle”. De fait, elle se signale, pour ce qui est du judaïsme, par une exceptionnelle créativité sociale et culturelle, à telle enseigne qu’on a pu l’évoquer en termes d’« Âge d’Or ».

Il s’en faut pourtant que les relations avec les maîtres musulmans y aient été iréniques : un pogrom éclate à Cordoue en 1011, un autre à Grenade en 1066 (le vizir juif Joseph ibn Nagrela est crucifié et 4.000 de ses coreligionnaires massacrés). La dynastie des Almohades, qui domine de son islam messianique et militant le Maghreb et l’Andalousie (1147-1269), fournit une exception majeure au libéralisme musulman supposé à date ancienne : en 1165, un édit impose aux Juifs le choix entre la conversion et la mort. Le grand philosophe, juriste et médecin Maïmonide (1135-1204) sera contraint à feindre la conversion et à prendre la fuite. C’est au même qu’on doit une Lettre au Yémen, où il livre aux Juifs de cette région, eux aussi soumis à la persécution, ses réflexions et directives. Les manifestations littéraires d’antisémitisme ne manquent pas : des Xe et XIe siècles date une propagande qui présente les Juifs comme des êtres fourbes, oppresseurs et exploiteurs des musulmans, qui se solda en Égypte par des morts nombreux.

À l’écoute de l’Europe

Le rôle de l’influence occidentale dans la genèse de l’antisémitisme moderne en pays d’islam n’est pas discutable. C’est dans le sillage de l’expansion coloniale européenne du XIXe siècle, avec son cortège de pratiques politiques, commerciales et missionnaires, que s’insinuent nombre d’idées antisémites – à l’instar d’autres concepts modernes. Le truchement des Arabes chrétiens d’orientation nationaliste aurait été crucial dans ce processus d’acclimatation, qui se nourrira de la rivalité des nationalismes juif et arabe et ne parviendra à maturité qu’avec la naissance du conflit arabo-israélien.

Déjà l’Affaire de Damas (1840) présente une coloration « occidentale » : lorsqu’un moine italien et son serviteur disparaissent, des Juifs de la ville sont accusés de « crime rituel » et déclarés coupables. Divers consuls occidentaux sont impliqués dans la polémique, autant que des acteurs locaux. En découle une série de pogroms au Proche-Orient et au Maghreb. La seconde moitié du siècle et le début du XXe seront d’ailleurs émaillés d’autres massacres de Juifs dans la région. C’est ainsi que le quartier juif de Fès (Maroc) est quasiment détruit par la populace en 1912.

Antisémitisme et nationalisme

La montée, puis l’accession du nazisme au pouvoir en Allemagne a des incidences directes sur les pogroms en Algérie dans les années 30, et les attaques qui visent les Juifs d’Irak et de Libye au cours de la Seconde Guerre mondiale (180 Juifs sont massacrés et 600 blessés par des musulmans pronazis à Baghdad en juin 1941). Une indéniable sympathie pour Hitler a gagné dès 1933 nombre d’Arabes, qui aperçoivent dans son éventuelle victoire la possibilité d’une promotion du monde musulman. Des partis politiques marqués par l’idéologie nazie voient le jour, qui resteront influents au lendemain de la guerre.

Mohammad Amin al-Hussayni, grand mufti de Jérusalem, cherche à créer avec le Führer (qui le recevra à Berlin le 30 novembre 1941) une alliance contre les Juifs : antisémitisme et nationalisme sont aux sources de son projet d’ « élimination d’un foyer national juif ». Il est impliqué entre autres dans le recrutement de musulmans bosniaques dans plusieurs divisions de Waffen SS. Mêmes sympathies fascisantes en Irak (coup d’État de Rashid Ali et pogrom à Baghdad en 1941), en Iran (Reza Shah Pahlavi), en Égypte (Jeune Égypte, fondé en 1934 par Ahmad Hussayn ; le courant nationaliste). Bien qu’ils s’en défendent, l’Égypte, la Syrie et l’Iran ont donné asile après la Seconde Guerre mondiale à des criminels de guerre nazis.

L’« antisionisme » arabo-musulman applique dans ce contexte la panoplie des pratiques connues par l’antisémitisme européen. Dès les années 30, on peut relever, de l’Irak au Maroc et du Yémen à la Syrie, nombre de cas où les Juifs sont frappés de perte de la nationalité, d’incapacités juridiques, de mesures diverses d’isolement des personnes, de spoliation économique, de discriminations socio-économiques, quand ils ne sont pas victimes d’une violence physique, qu’elle prenne la forme du pillage, de l’assassinat individuel ou du pogrom (Constantine, Algérie, 5 août 1934 : 27 morts ; Tripoli, Libye, janvier 1945 : 135 morts...).

Les heurs et malheurs du nationalisme arabe, de ses pratiques et de ses mythes constituent l’arrière-plan de cette massive absorption de conceptions en provenance d’Europe, qui se marient avec plus ou moins de cohérence avec les données héritées du passé musulman prémoderne. Que la lutte contre l’Europe colonialiste ait cru nécessaire d’emprunter à celle-ci quelques-unes de ses obsessions et pratiques les plus nauséeuses est en soi révélateur de la profonde crise d’identité du monde musulman.

L’utopie islamiste

Prospérant aujourd’hui sur le terreau de l’échec des États nés de la décolonisation à arracher leur population à la misère économique, au sous-développement politique et culturel et au doute qui les taraude quant à leur avenir, l’islamisme invoque une utopie réactionnaire fondamentaliste – un islam pur des origines – comme solution à l’impasse que connaît l’islam, exportable par la « guerre sainte » (Jihâd) à l’ensemble du monde musulman, en ce compris les banlieues des grandes villes occidentales. Dans cette idéologie englobante, l’État d’Israël, mais aussi immanquablement à sa suite « les Juifs » dans leur ensemble, sont résolument arrachés à leur réalité empirique pour renouer avec leur statut fantasmatique – en quelque sorte métaphysique – de cause du Mal. Ce statut métapolitique, déréalisé, imposé aux Juifs est à la racine de tous les délires antisémites que dégorgent à foison nombre de sites internet, blogs et média dans le monde musulman, tout autant que la rhétorique de mouvements politiques tel le Hezbollah ou d’un État comme l’Iran.

Jacques Déom (ULB).

Italian Church and State Ambiguities Challenged by the Debt Crisis. The ICI/IMU Affair

Over the last years Italians have started realizing they have to pay out of their pockets for the unsustainable weight of their sick public economy, while simultaneously growing eager on asking ‘their Church,’ the Roman Catholic Church, to share the burden. The ‘ICI’ affair exposed the discontent of an upset public opinion urging the Church to stop benefiting from ingenious tax exemptions. The new government led by Mario Monti has begun shaping fairer regulations. Will he truly succeed or will the change be purely cosmetic? And will the ‘ICI’ case awake Italians, Catholics and non-Catholics alike, to the need for healthier attitudes in Italian politics and law towards the Catholic Church?

Quand notre monde est devenu chrétien

La conversion de Constantin engage l’Empire romain sur la voie de la christianisation. Manœuvre idéologique ? Confusion pseudo-mystique ? Non, répond Paul Veyne : acte de foi d’un grand politique. Le 28 octobre 312, Constantin écrasa son rival Maxence au terme d’une bataille menée non loin du pont Milvius, dans les faubourgs de Rome. L’épisode aurait pu ne fournir qu’une ligne de plus sur la liste lassante des empoignades entre militaires au fil desquelles le pouvoir suprême sur l’État romain, faute d’avoir jamais réussi à se fixer des règles de dévolution, était condamné à se voir réattribuer régulièrement par la fortune des armes. N’était que le vainqueur vit dans son succès le signe éclatant du bien-fondé de sa toute fraîche adhésion à la foi des chrétiens.

MangoGem

MangoGem