Résultats de la recherche pour : Anna Maria Vileno

Le Kabbalah Centre : entre tradition et New Age

En février et mars derniers, plusieurs membres de la famille Berg, leaders spirituels du Kabbalah Centre (KC), rendaient visite au jeune Kabbalah Centre de Moscou et à sa « communauté kabbalistique », qui existe depuis un peu plus d’un an. L’occasion pour les dirigeants du KC d’inaugurer de nouveaux bâtiments en plein centre de la capitale russe et de constater l’expansion du mouvement en Russie. « Nouveau mouvement religieux » pour les uns, « secte » pour les autres, le Kabbalah Centre jouit d’une importante visibilité dans le paysage de la spiritualité contemporaine. Si le mouvement, fondé dans les années 1960 aux Etats-Unis par Philip Berg, trouve son origine dans le judaïsme, il a su, par une constante réélaboration de son discours, atteindre un public bien plus large, au-delà de l’appartenance religieuse.

Révoltes arabes et islamisme

Depuis l’immolation de Bouazizi en Tunisie le 17 décembre 2010 et la destitution de Ben Ali un mois plus tard, on assiste à un éveil des sociétés arabes. L’Egypte se débarrasse de Moubarak, la Lybie de Kadhafi, et en Syrie, malgré une répression très violente et le risque d’une guerre civile, les opposants au régime de Bachar al Assad poursuivent le combat.

Les révolutions arabes supposent des changements radicaux, donc une redéfinition de la citoyenneté, du pacte social et des rapports entre le politique et la religion. Mais cette redéfinition du politique a surpris par les scores écrasants réalisés par les formations islamistes lors des dernières élections. Comment s’explique ce retour vers le religieux ? Comment interpréter l’accession au pouvoir des islamistes et comment décrypter leur place dans le paysage politique post-révolutionnaire ?

Littérature, religion et pouvoir : les écrivains syriens face au « printemps de sang »

La mort de Mohammed Bouazizi, simple vendeur de rue, a entraîné l’année passée un soulèvement sans précédent en Tunisie, un pays connu pour la sévérité et l’efficacité de son système répressif. Le soulèvement en question a finalement conduit à la chute du régime de Ben Ali, en janvier 2011, et surtout il a inspiré bien d’autres peuples du Proche-Orient : les uns, en Egypte et en Libye, ont eux aussi poussé leurs dirigeants vers la sortie. D’autres ont eu moins de succès, à Bahreïn notamment, où la répression a pu contenir les velléités de changement d’une partie de la population.

Revue de presse, 30 avril

Nigéria

"Des hommes armés ont attaqué dimanche matin un lieu de réunion de la communauté chrétienne à Kano, dans le nord du Nigeria, a annoncé un porte-parole de l'armée. Des explosions et des fusillades ont éclaté dans l'un des amphithéâtres de l'université utilisé par les chrétiens pour se rassembler" — Plusieurs morts lors d'attaques contre des messes dans le nord du Nigeria (AFP et AP, Le Monde)

"Une explosion et des tirs ont fait au moins vingt morts dimanche 29 avril à Kano, dans le nord du Nigeria, dont la population est en majorité musulmane. L’attaque a pris pour cibles deux services religieux chrétiens qui se déroulaient en plein air dans l’enceinte de l’université de cette ville de 3,6 millions d’habitants, parmi les plus peuplées du pays" — Dimanche endeuillé pour les chrétiens du Nigeria (Marianne Meunier, La Croix)

"Environ vingt personnes ont été tuées lors d'un service religieux chrétien au Nigéria dimanche matin. Au Kenya, une attaque à la grenade contre une église à Nairobi a fait un mort et 15 blessés" — Les islamistes persécutent les chrétiens au Nigeria et au Kenya (Le Vif.be avec L'Express.fr)

L’orthodoxie et l’orthopraxie des messes du Chemin néocatéchuménal en question

Une nouvelle décision du pape Benoît XVI vient de mettre en stand-by la reconnaissance officielle du Chemin néocatéchuménal, le mouvement fondé par Kiko Argüello et Carmen Hernandez dans les années 60. Il y a à peine quelques mois, le 20 janvier 2012, le Vatican avait validé les célébrations non liturgiques du Chemin, c’est-à-dire celles contenues dans le « directoire catéchétique du chemin néocatéchuménal » et qui comprennent l’intégralité du parcours de redécouverte du baptême proposé par le mouvement à ses communautés. C’est pourquoi personne (et surtout les adeptes du Chemin) ne s’attendait à une manœuvre d’arrêt de ce genre, tellement imprévisible : l’ouverture d’une enquête spéciale de la part de la Congrégation pour la doctrine de la foi, pour examiner la conformité des messes du Chemin à la doctrine et à la pratique catholique.

Revue de presse, 24 avril

Soudan

"Plusieurs centaines de musulmans ont incendié l’église d’un centre protestant à Khartoum, le 21 avril 2012, scandant des paroles anti-sudistes, rapportent des témoins oculaires dans la presse locale et internationale" — Soudan: Un centre protestant attaqué par des musulmans (Apic/mvl, Catho.be)

USA

"L’ancien « plombier du Watergate » Charles Colson est mort samedi 21 avril à l’âge de 80 ans des suites d’une hémorragie cérébrale a annoncé la Prison Fellowship , l’organisme d’assistance aux détenus qu’il avait fondé et dont il avait fait une des principales organisations évangéliques américaines" — Mort de Charles Colson, figure du protestantisme évangélique (La Croix)

"La révérende Amy Richter est dans le doute. Cette prêtresse de l'Eglise anglicane américaine, qui officie à la paroisse Sainte Anne d'Annapolis, dans l'Etat du Maryland, ne sait que faire du bikini rouge pompier qui lui est arrivé par la poste. Elle a commandé l'objet piqueté de strass pour participer à un concours de bodybuilding" — Dieu bénisse l'Amérique – Comment porter le bikini lorsqu’on est prêtre ? (Blog Big Browser, Le Monde)

Revue de presse hebdo, 21 avril

Irlande

Une large majorité de catholiques irlandais sont favorables au mariage des prêtres, selon une étude réalisée pour le compte de l'Association des prêtres irlandais. D'après cette enquête, 87% des personnes interrogées considèrent que les prêtres devraient être autorisés à se marier, 72% que les hommes mariés d'âge mûr devraient pouvoir devenir prêtres et 77% sont pour l'ordination de femmes — Les catholiques irlandais seraient favorables au mariage des prêtres (AFP, France TVInfo)

Union européenne

"Liberté de Religion dans le contexte établi selon le Traité de Lisbonne", une étude de Giorgio Feliciani, directeur du CESEN - Centro studi sugli enti ecclesiastici, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, publiée dans Statoechiese.

Le déclin de la pratique religieuse en Belgique

La Belgique est un pays de tradition catholique. Lors de sa constitution, plus de 99 % de sa population s’identifiaient comme tels. Depuis, cette proportion a fortement diminué, sous la double influence de la sécularisation et de l’immigration. La baisse s’est accélérée ces quarante dernières années. Sur base des derniers chiffres livrés par l’enquête décennale réalisée par une équipe de la Katholieke Universiteit Leuven (KUL) et de l’Université catholique de Louvain (UCL) dans le cadre de la European Values Study, seuls 50 % des Belges se déclaraient encore catholiques en 2009. Cette estimation est probablement la plus fiable dont nous disposions (la Belgique n’organise pas de recensement des convictions religieuses) ; elle concerne une déclaration d’affiliation, qui ne donne pas de renseignements sur le degré d’adhésion à la religion catholique (dogmes et morale) ni sur la pratique religieuse. Mais en cette dernière matière, nous disposons de statistiques globalement fiables fournies par les autorités ecclésiastiques. Elles livrent des pourcentages de pratique très inférieurs à 50 %, et dont la baisse a tendance à s’accélérer.

Revue de presse hebdo, 7 avril

Egypte

"L'Église copte orthodoxe d'Égypte a décidé de boycotter la commission chargée de rédiger la future Constitution, composée à majorité d'islamistes, rejoignant les partis laïques et l'institution sunnite d'Al-Azhar qui ont déjà annoncé leur retrait — Égypte : l'Église copte boycotte la commission constituante (AFP, Le Point)

Abou Ismaïl, celui que l'Égypte n'avait pas vu arriver. Cet avocat de 51 ans, partisan d'un islam radical, s'est taillé la place de grand favori dans la course à la présidence (Denise Ammoun, Le Point)

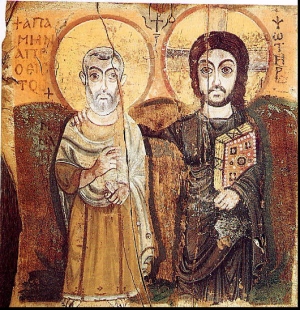

L'antisémitisme (5/16) : Le temps des chrétiens

Aussi longtemps que le monde occidental restera de manière exclusive dominé par les valeurs et l’imaginaire chrétiens, les déchirements qu’on vient de dire resteront la source de la discrimination haineuse, voire de la démonisation des Juifs.

Les Croisades : les Infidèles sous la main

Celle-ci se traduit concrètement de diverses manières. Phénomène mystico-politique, les Croisades, qui visent à partir de la fin du XIe siècle à « libérer des mains des païens [les musulmans] le tombeau du Christ » par la voie militaire, sont l’occasion de pogroms qui déciment les communautés juives (par exemple 800 morts à Worms, 700 à Mayence, plusieurs milliers de morts à Prague en 1096, dans le cadre de la Première Croisade ; plus de 120 communautés juives disparaissent dans le Midi de la France lors de la « Croisade des Pastoureaux » en 1320). L’argument des tueurs : nous allons combattre les « ennemis de Dieu » (musulmans) en Terre sainte ; or nous en avons de bien pires sous la main, les Juifs. Tant pour des raisons d’ordre public que pour celles d’ordre idéologique décrites ci-dessus et d’ordre économique sur lesquelles nous reviendrons, les autorités religieuses, le plus souvent, condamnent et s’opposent, abritent à l’occasion des Juifs. Le peuple, lui, ne veut rien entendre.

L’obsession du sang

D’autant plus que les clercs, paradoxalement, l’abreuvent de légendes calomnieuses. La pire : l’accusation de « meurtre rituel ». Les Juifs crucifieraient des enfants chrétiens ou les tueraient pour obtenir leur sang, nécessaire à la célébration de leurs fêtes religieuses. Ces rumeurs entraînent des réactions populaires violentes : par exemple, en 1171, les 38 Juifs de Blois sont condamnés au bûcher ; en 1191, une centaine de Juifs est exterminée à Bray-sur-Seine ; 34 Juifs sont égorgés à Fulda en 1235. Là encore, des autorités – tant civiles que religieuses – font souvent valoir le caractère délirant des accusations et l’absence totale de preuves. N’empêche. À la fin du XIXe siècle, les antisémites professionnels avaient établi une liste de 154 cas « attestés » d’assassinats pour raisons religieuses…

Des démons, coupables de la peste…

On accuse également les Juifs de profaner les hosties (à Bruxelles, en 1370, la communauté juive est anéantie suite à une accusation de ce type – comme en témoigne la chapelle du Sacrement du Miracle à la cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule), d’empoisonner les puits (de connivence avec les lépreux), de mettre en place un plan universel de destruction des chrétiens (voir plus loin). La Peste noire (1347-1349) extermine un tiers de la population européenne : on en rend les Juifs coupables (2.000 d’entre eux sont brûlés à Strasbourg en 1348). C’est un cas manifeste où les Juifs servent de « boucs émissaires » : on les charge d’un mal qu’on ne peut s’expliquer pour les expulser ou s’en défaire et en « purifier » le groupe dominant.

On n’envoie d’ailleurs pas que des hommes au bûcher. En 1242, à Paris, au terme d’une « disputation » orageuse entre prêtres et rabbins, on brûle, avec l’accord de Louis IX, roi de France et futur saint Louis, vingt-quatre charrettes chargées de volumes du Talmud, accusé de contenir des attaques contre la foi chrétienne. On délire sur le Juif comme sur les sorcières : il porterait des cornes, dégagerait une odeur pestilentielle et dissimulerait soigneusement ses pieds fourchus... Les médecins juifs, très nombreux (et par ailleurs appréciés pour leur savoir…) sont fréquemment accusés de collusion avec le Diable.

Suspects même après le baptême

La haine la plus radicale ira jusqu’à suspecter un Juif, même converti, de rester d’abord un Juif : si, en bonne théologie, le baptême est une nouvelle naissance, la haine suspecte la pérennité du caractère juif et glisse rapidement vers une interprétation quasi raciale de la judéité qui préfigure les obsessions de la modernité. Ainsi, dans l’Espagne qui achève de se libérer de l’emprise musulmane (après 1492), on impose aux Juifs (et aux musulmans) de se convertir ou de quitter le territoire. Unifications politique et linguistique vont de pair avec l’unification religieuse.

Une logique se met en place, qui prévaudra en Europe jusqu’à l’ère des Révolutions : le sujet est tenu d’adhérer à la religion de son roi (« Cuius regio, illius religio »). Mais, en Espagne et dans son empire outre-Atlantique, les convertis restent suspects de « marranisme » (de rester secrètement Juifs, donc d’hypocrisie religieuse) et l’on impose aux candidats à diverses fonctions publiques de faire la preuve de leur limpieza de sangre (pureté de sang). On notera ici que l’Inquisition (tribunal ecclésiastique créé au XIIIe siècle pour lutter contre les Cathares et chargé de veiller au respect de l’orthodoxie catholique) n’a jamais poursuivi les Juifs comme tels, ce qui aurait été un non-sens, mais seulement – et avec quelle fermeté ! – ceux d’entre eux qui, précisément, étant publiquement convertis, étaient suspectés de pratiquer en secret leur foi ancestrale.

Deux Réformes qui ne changent pas l’image des Juifs

Au XVIe siècle, la Réforme a vis-à-vis des Juifs une attitude ambiguë. En révolte contre l’Église catholique en tant qu’institution médiatrice du salut, les Protestants privilégient la lecture directe de la Bible dans une relation personnelle à Dieu et, du coup, comprennent mieux les Juifs. Mais l’attitude de Martin Luther est caractéristique du malaise persistant. Il commence, en 1523, par dénoncer l’ignominie des « papistes », qui ont méprisé « les cousins et les frères de Notre-Seigneur » et prône l’« amour chrétien » à leur égard. En 1542, n’ayant pas réussi à les convertir, il les agonit d’injures dans les termes les plus orduriers. La Contre-Réforme catholique, menée par le Concile de Trente (entre 1545 et 1563), ne fera rien pour sa part en vue d’améliorer chez les fidèles de l’Église romaine l’image des Juifs.

Économiquement nécessaires… et haïs

Outre ces données idéologiques, il faut rappeler la ségrégation économique que connaissent les Juifs. Commerçants habiles, parlant des langues que les chrétiens ignorent, entretenant des relations internationales, les Juifs suscitent l’envie. On se sert d’eux en les haïssant. Le droit de l’Église (comme celui de l’islam d’ailleurs) interdit le prêt à intérêt aux chrétiens : les Juifs se spécialisent donc par nécessité dans le commerce de l’argent et fournissent les crédits dont l’économie a besoin. Quitte à ce que des débiteurs n’hésitent pas à user de violence (confiscation et expulsion) pour ne pas s’acquitter de leur dette… C’est notamment le cas des rois, au point qu’on a pu dire que l’art de pressurer les Juifs était devenu une institution, en tout cas une ressource régulière de la royauté.

Les Juifs ne peuvent par ailleurs posséder des terres. Ils ont donc tendance à se spécialiser dans des métiers (joaillerie, orfèvrerie, pelleterie) où l’on peut déplacer facilement son capital en cas d’urgence. De cette situation imposée naît l’image du Juif usurier, déraciné dans une société essentiellement fondée sur la richesse foncière, incapable de manier l’épée (comme le noble) ou la charrue (comme le paysan), mais vivant aux crochets du monde environnant et prêt, comme le Judas des évangiles, à trahir son maître pour trente deniers.

Ségrégation

Les Juifs sont donc contraints de vivre à part. Depuis 1215 (Concile de Latran), ils doivent un temps porter la « rouelle » (insigne d’étoffe jaune). De multiples pratiques vexatoires et odieuses leur sont imposées, qui varient selon les lieux et les temps. Ils sont exposés à l’expulsion (d’Angleterre en 1290 ; de France en 1306 – ce sont quelque 100.000 Juifs qui partent pour l’exil, qui sera réitéré en 1394 ; d’Espagne en 1492 – voir plus haut – ; du Portugal en 1497). Même là où ils sont tolérés, ils se retrouvent regroupés dans un quartier juif spécifique (nommé selon les pays ghetto, Judenviertel, judería…) qui, s’il les sépare des non-Juifs et les isole en les désignant comme des hors-caste, permet il est vrai également aux communautés de se perpétuer dans le respect de leurs traditions.

C’est à cette époque que prend forme le mythe du Juif errant (the Wandering Jew, der Ewige Jude), Ahasvérus, condamné à parcourir éternellement le monde sans trouver de lieu où s’établir enfin…

La loi au service de la haine

Présente dans certains esprits, active dans la pratique sociale, la hargne antisémite n’a jamais manqué au cours de l’histoire de se donner des formes juridiques normatives, formant un corps de dispositions plus ou moins cohérent.

Le droit canon de l’Église catholique témoigne d’une riche inventivité en matière de mesures contre les Juifs :

- Dès 306, le Synode d’Elvira interdit les relations sexuelles (et a fortiori le mariage) et la commensalité avec les chrétiens.

- Celui de Clermont en 535 exclut les Juifs de toute fonction publique.

- Celui d’Orléans en 538 leur interdit d’avoir des serviteurs chrétiens et de paraître dans les rues pendant la Semaine sainte.

- Celui de Trulanic en 692 fait défense aux chrétiens d’avoir recours à des médecins juifs.

- Celui de Narbonne en 1050 leur interdit de vivre dans des familles juives.

- Depuis le 3e Concile du Latran (1179), les Juifs ne peuvent porter plainte ou témoigner en justice contre des chrétiens, et depuis le 4e (1215), ils sont stigmatisés dans leur vêtement.

- Le concile d’Oxford (1222) leur interdit de construire de nouvelles synagogues.

- Le synode de Breslau (1267) instaure le ghetto obligatoire.

- Celui d’Ofen (1279) interdit aux chrétiens de vendre ou de louer aux Juifs des biens immobiliers.

- Celui de Mayence (1310) interdit au chrétien la conversion au judaïsme et au Juif converti le retour au judaïsme.

- Le concile de Bâle (1434) interdit aux Juifs de servir d’intermédiaires dans la conclusion de contrats (notamment de mariage) entre chrétiens et proscrit de leur décerner des titres universitaires.

L’État n’est pas en reste.

- Louis le Bavarois (1328-1337) impose aux Juifs une taxe de protection per capita.

- Arguant que « les Juifs et leurs possessions appartiennent à la Chambre impériale », un code du XIVe siècle attribue à la collectivité les biens d’un Juif tué dans une ville allemande.

- À Nuremberg, à la fin du XIVe siècle, le droit entérine la confiscation des créances détenues par les Juifs sur des chrétiens.

- À Rome, en 1555, ce sont les Juifs eux-mêmes qui doivent financer la construction du mur d’enceinte du ghetto.

- À Francfort, au XVIIIe siècle, les maisons des Juifs sont marquées et leurs déplacements limités.

- Lorsque le futur philosophe et penseur des Lumières Moïse Mendelsohn (1729-1786) arrive adolescent à Berlin, capitale de la Prusse alors régentée par Frédéric II, il doit, comme tous ses coreligionnaires, y pénétrer par la Porte de Rosenthal, réservée « au bétail et aux Juifs ».

Jacques Déom (ULB).

MangoGem

MangoGem