Résultats de la recherche pour : Christian Brouwer

L'antisémitisme (13/16) : Intolérance au Nouveau Monde

Fondés par des Européens fuyant l’intolérance politico-religieuse de l’Europe, les États-Unis d’Amérique n’échappent pas pour autant au lourd héritage de la haine des Juifs. Non que celle-ci ait jamais présenté la même envergure ou le même caractère oppressant que sur le vieux continent. Mais l’immigration juive en provenance de la Zone de Résidence de l’empire tsariste se fait massive après les pogroms de 1881.

Les tristes échos du Vieux Monde

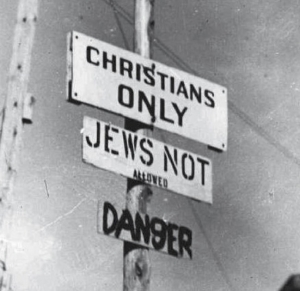

La mobilité sociale du groupe juif, remarquable dans un pays neuf où la compétition est extrêmement vive, réveille les mouvements populistes, qui surestiment par exemple de manière fantasmatique l’importance de la banque juive, censée accaparer l’économie de l’Union. Dès le début du XXe siècle, les Juifs connaissent des discriminations à l’emploi, se voient interdire l’accès à certaines zones résidentielles et à certains clubs et organisations. Si bien que l’Anti-Defamation League voit le jour en 1913 pour combattre cette montée de haine.

Elle vient à son heure :

- - L’identification des Juifs aux bolcheviques qui renversent en 1917 le régime tsariste, la montée dans les années 20 de l’organisation raciste du Ku Klux Klan alertent la communauté juive.

- Le numerus clausus frappe étudiants et professeurs juifs dans de grandes universités comme Harvard, Columbia, Cornell ou Boston.

- Ce sont essentiellement les candidats juifs à l’immigration que les quotas restrictifs de la loi de 1924 ont pour effet de frapper, sans toutefois les viser explicitement.

Démagogie et religion dans l’entre-deux-guerres

Dans les années 30 et 40, les sondages révèlent que près de la moitié de l’opinion américaine considère les Juifs comme malhonnêtes et avides. Et certains rêvent de remèdes drastiques à leur présence.

- - La démagogie d’extrême droite les accuse d’être à l’origine de la Grande Dépression, de dominer l’administration Roosevelt et sa politique du New Deal (le « Jew Deal »), d’entraîner le pays dans la guerre avec une Allemagne nouvelle que d’aucuns à droite de l’échiquier politique tiennent pour exemplaire à bien des égards.

- Faisant fond sur la donnée religieuse inhérente à l’imaginaire civique américain, divers prêcheurs fanatiques (le catholique Charles Coughlin par exemple) font du christianisme un élément sine qua non de l’identité nationale.

- Le pionnier de l’industrie automobile Henri Ford propage activement l’antisémitisme dans la presse qu’il dirige, où il n’hésite pas à rééditer les Protocoles des Sages de Sion.

- Charles Lindbergh, le premier aviateur à avoir traversé l’Atlantique, prête son immense prestige à la dénonciation de l’emprise des Juifs sur la politique du pays, tandis que des mouvements pronazis donnent de la voix.

La libre Amérique au temps de la Shoah

C’est ce contexte qui, au-delà des justifications – attendues – par la dureté économique des temps, rend compte du peu d’empressement à accueillir les réfugiés fuyant le nazisme.

- --Les quotas d’immigration, pourtant restrictifs, ne seront même pas remplis et, en termes absolus, les États-Unis recevront dans les années de guerre moins d’immigrants juifs que la Suisse. En 1939, on renverra ainsi à un destin incertain en Europe le paquebot Saint-Louis, parti de Hambourg avec 936 réfugiés, allemands pour la plupart.

- Alors même que la Shoah ravage le monde juif sur le vieux continent, une centaine d’organisations antisémites insufflent la haine des Juifs dans le public américain. Des cimetières et des synagogues sont vandalisés à New York et Boston.

- Au plan politique, les obstacles bureaucratiques à l’immigration seront délibérément multipliés. Ce n’est qu’en janvier 1944 que sera instauré, par décision du président Roosevelt, le War Refugee Board, avec pour mission l’aide aux victimes de l’oppression nazie. Combien de milliers de Juifs ont payé de leur vie cet immobilisme ?

Des années 50 à la guerre d’Irak

L’après-guerre voit décliner, mais certainement pas disparaître, l’antisémitisme.

- Les chapelles néo-nazies restent extrêmement actives (promues par exemple, dans les années 50-70, par une organisation comme le Liberty Lobby de Willis Carto). Les skinheads néo-nazis prolifèrent dans les années 80-90.- En 1979 est fondé en Californie l’Institute for Holocaust Research, qui s’attache à prouver « scientifiquement » que la Shoah n’est qu’une imposture qui ouvre aux Juifs un crédit illimité sur le sentiment de culpabilité de la nation.

Les Juifs et les Noirs

Par ailleurs, l’appui massif des Juifs à la cause des droits civiques pour les Afro-Américains dans les années 50 n’empêche pas des frictions continuelles entre les deux communautés, surtout quand voit le jour, sur fond de conflit israélo-palestinien, une forme d’islam local qui fournit aux yeux de certains un élément déterminant dans la construction de l’identité noire. Nation of Islam est certainement l’une des raisons majeures de l’inquiétude des Juifs américains. Son principal leader, Louis Farrakhan, a multiplié, entre autres invectives dirigées contre « les Blancs », les déclarations virulemment antisémites et révisionnistes.

L’impact du Proche-Orient

Enfin, aux États-Unis comme ailleurs, la situation au Proche-Orient n’a pas manqué de fournir la matière à un « New Antisemitism » où se rejoignent extrême gauche, extrême droite et islam radical : sous couleur de dénonciation du « sionisme », ce sont les Juifs en général qui se trouvent ciblés. Et les engagements de George W. Bush dans la guerre d’Irak ont ranimé chez certains politiciens conservateurs une rhétorique qui, à l’occasion, rappelle étrangement celle qu’on entendait dans les années 40 et qui faisait des États-Unis l’otage des Juifs dans une guerre menée contre les intérêts du pays...

Jacques Déom (ULB).

L'antisémitisme (14/16) : En terre d’islam

L’appréciation de la place que tient la haine des Juifs en milieu musulman soulève aujourd’hui d’âpres controverses. Entre une vision résolument optimiste, qui tend à exonérer dans l’ensemble la sphère politico-culturelle musulmane des pires taches qui ternissent en la matière le monde chrétien – c’était notamment l’approche de savants juifs du XIXe siècle, paradoxalement recyclée aujourd’hui... par l’arabo-islamisme – et une approche plus attentive aux discriminations et tueries dûment attestées par la documentation, mais minimisées par les islamologues classiques, le risque est grand d’imposer le choix entre une histoire « édénique » et une autre « lacrymale », également tendancieuses.

Dhimmitude

Rien ne semble en tout cas rappeler, dans l’islam prémoderne, la démonisation du Juif qui domine l’imaginaire dans le monde chrétien contemporain : pas d’accusation d’empoisonner les puits ou de répandre la peste, ni mythologie du « Juif éternel ». Rien, surtout, qui véhicule une charge émotionnelle et symbolique comparable à celle de l’épouvantable accusation de déicide. Il faut certes compter avec la lourde accusation théologique d’avoir falsifié la Révélation.

Mais, dans le vaste empire musulman, la dominante pourrait bien être le mépris du dominant pour le dominé, avec sa traduction institutionnelle : le statut de dhimmi imposé aux Juifs. En retour de la protection de l’Ummah islamique, le minoritaire « protégé » paie une taxe spécifique, la djizia ; les autres taxes qu’il doit acquitter sont majorées ; parfois il lui est imposé de se vêtir de manière spécifique ou interdit d’accéder à certains emplois publics ; il ne peut porter les armes, monter à cheval ou témoigner en justice quand des musulmans sont impliqués ; des restrictions peuvent frapper l’entretien ou la construction de synagogues ; le Juif ne peut porter de nom arabe ou étudier le Coran.

Dans la pratique, la condition socio-économique des Juifs varie selon les lieux et les époques. Ils sont relativement libres de choisir profession et lieu de résidence. C’est ainsi que le confinement des Juifs au mellah (ghetto) n’est pas, au Maroc, antérieur au XVe siècle et ne se généralisera qu’au début du XIXe. Les califes de la dynastie égyptienne des Fatimides d’Égypte (Xe-XIIe siècles) passent pour leur avoir été favorables. Et non moins accueillant fut l’empire ottoman, le plus grand État musulman que l’histoire ait connu (1299-1922).

Les ambiguïtés d’Al Andalous

L’Espagne médiévale sous domination musulmane – Al Andalous – incarne exemplairement l’ambiguïté de la situation des Juifs en terre d’islam. Conquise à partir du VIIIe siècle, elle n’est totalement rechristianisée qu’avec la chute de Grenade, au terme de la Reconquista, en 1492. Elle a été indûment mythifiée, au point que d’aucuns n’hésitent pas à la présenter aujourd’hui comme un modèle de tolérance, si ce n’est comme une anticipation de la société “multiculturelle”. De fait, elle se signale, pour ce qui est du judaïsme, par une exceptionnelle créativité sociale et culturelle, à telle enseigne qu’on a pu l’évoquer en termes d’« Âge d’Or ».

Il s’en faut pourtant que les relations avec les maîtres musulmans y aient été iréniques : un pogrom éclate à Cordoue en 1011, un autre à Grenade en 1066 (le vizir juif Joseph ibn Nagrela est crucifié et 4.000 de ses coreligionnaires massacrés). La dynastie des Almohades, qui domine de son islam messianique et militant le Maghreb et l’Andalousie (1147-1269), fournit une exception majeure au libéralisme musulman supposé à date ancienne : en 1165, un édit impose aux Juifs le choix entre la conversion et la mort. Le grand philosophe, juriste et médecin Maïmonide (1135-1204) sera contraint à feindre la conversion et à prendre la fuite. C’est au même qu’on doit une Lettre au Yémen, où il livre aux Juifs de cette région, eux aussi soumis à la persécution, ses réflexions et directives. Les manifestations littéraires d’antisémitisme ne manquent pas : des Xe et XIe siècles date une propagande qui présente les Juifs comme des êtres fourbes, oppresseurs et exploiteurs des musulmans, qui se solda en Égypte par des morts nombreux.

À l’écoute de l’Europe

Le rôle de l’influence occidentale dans la genèse de l’antisémitisme moderne en pays d’islam n’est pas discutable. C’est dans le sillage de l’expansion coloniale européenne du XIXe siècle, avec son cortège de pratiques politiques, commerciales et missionnaires, que s’insinuent nombre d’idées antisémites – à l’instar d’autres concepts modernes. Le truchement des Arabes chrétiens d’orientation nationaliste aurait été crucial dans ce processus d’acclimatation, qui se nourrira de la rivalité des nationalismes juif et arabe et ne parviendra à maturité qu’avec la naissance du conflit arabo-israélien.

Déjà l’Affaire de Damas (1840) présente une coloration « occidentale » : lorsqu’un moine italien et son serviteur disparaissent, des Juifs de la ville sont accusés de « crime rituel » et déclarés coupables. Divers consuls occidentaux sont impliqués dans la polémique, autant que des acteurs locaux. En découle une série de pogroms au Proche-Orient et au Maghreb. La seconde moitié du siècle et le début du XXe seront d’ailleurs émaillés d’autres massacres de Juifs dans la région. C’est ainsi que le quartier juif de Fès (Maroc) est quasiment détruit par la populace en 1912.

Antisémitisme et nationalisme

La montée, puis l’accession du nazisme au pouvoir en Allemagne a des incidences directes sur les pogroms en Algérie dans les années 30, et les attaques qui visent les Juifs d’Irak et de Libye au cours de la Seconde Guerre mondiale (180 Juifs sont massacrés et 600 blessés par des musulmans pronazis à Baghdad en juin 1941). Une indéniable sympathie pour Hitler a gagné dès 1933 nombre d’Arabes, qui aperçoivent dans son éventuelle victoire la possibilité d’une promotion du monde musulman. Des partis politiques marqués par l’idéologie nazie voient le jour, qui resteront influents au lendemain de la guerre.

Mohammad Amin al-Hussayni, grand mufti de Jérusalem, cherche à créer avec le Führer (qui le recevra à Berlin le 30 novembre 1941) une alliance contre les Juifs : antisémitisme et nationalisme sont aux sources de son projet d’ « élimination d’un foyer national juif ». Il est impliqué entre autres dans le recrutement de musulmans bosniaques dans plusieurs divisions de Waffen SS. Mêmes sympathies fascisantes en Irak (coup d’État de Rashid Ali et pogrom à Baghdad en 1941), en Iran (Reza Shah Pahlavi), en Égypte (Jeune Égypte, fondé en 1934 par Ahmad Hussayn ; le courant nationaliste). Bien qu’ils s’en défendent, l’Égypte, la Syrie et l’Iran ont donné asile après la Seconde Guerre mondiale à des criminels de guerre nazis.

L’« antisionisme » arabo-musulman applique dans ce contexte la panoplie des pratiques connues par l’antisémitisme européen. Dès les années 30, on peut relever, de l’Irak au Maroc et du Yémen à la Syrie, nombre de cas où les Juifs sont frappés de perte de la nationalité, d’incapacités juridiques, de mesures diverses d’isolement des personnes, de spoliation économique, de discriminations socio-économiques, quand ils ne sont pas victimes d’une violence physique, qu’elle prenne la forme du pillage, de l’assassinat individuel ou du pogrom (Constantine, Algérie, 5 août 1934 : 27 morts ; Tripoli, Libye, janvier 1945 : 135 morts...).

Les heurs et malheurs du nationalisme arabe, de ses pratiques et de ses mythes constituent l’arrière-plan de cette massive absorption de conceptions en provenance d’Europe, qui se marient avec plus ou moins de cohérence avec les données héritées du passé musulman prémoderne. Que la lutte contre l’Europe colonialiste ait cru nécessaire d’emprunter à celle-ci quelques-unes de ses obsessions et pratiques les plus nauséeuses est en soi révélateur de la profonde crise d’identité du monde musulman.

L’utopie islamiste

Prospérant aujourd’hui sur le terreau de l’échec des États nés de la décolonisation à arracher leur population à la misère économique, au sous-développement politique et culturel et au doute qui les taraude quant à leur avenir, l’islamisme invoque une utopie réactionnaire fondamentaliste – un islam pur des origines – comme solution à l’impasse que connaît l’islam, exportable par la « guerre sainte » (Jihâd) à l’ensemble du monde musulman, en ce compris les banlieues des grandes villes occidentales. Dans cette idéologie englobante, l’État d’Israël, mais aussi immanquablement à sa suite « les Juifs » dans leur ensemble, sont résolument arrachés à leur réalité empirique pour renouer avec leur statut fantasmatique – en quelque sorte métaphysique – de cause du Mal. Ce statut métapolitique, déréalisé, imposé aux Juifs est à la racine de tous les délires antisémites que dégorgent à foison nombre de sites internet, blogs et média dans le monde musulman, tout autant que la rhétorique de mouvements politiques tel le Hezbollah ou d’un État comme l’Iran.

Jacques Déom (ULB).

L'antisémitisme (16/16) : Orientation bibliographique

Études

(Coll.) L’Allemagne nazie et le génocide juif. Colloque de l’École des Hautes Études en Sciences sociales, Gallimard – Le Seuil, Paris, 1985.

(Coll.) L’antisémitisme après la Shoah, Espace de libertés – La pensée et les hommes, Bruxelles, 2003.

(Coll.) Dictionnaire de la Shoah, Larousse, Paris, 2009.

(Coll.) Judaïsme, christianisme, islam. Le judaïsme entre « théologie de la substitution » et « théologie de la falsification », Actes du Colloque tenu à l’Institut d’Études du Judaïsme (ULB) les 23, 24 et 25 septembre 2008, Didier Devillez – Institut d’Études du Judaïsme, Bruxelles, 2010.

Achcar (Gilbert), Les Arabes et la Shoah. La guerre israélo-arabe des récits, Sindbadh – Actes-Sud, Paris, 2010.

Arendt (Hannah), Sur l’antisémitisme (Les origines du totalitarisme, vol. 1), coll. Points, Le Seuil, Paris, 2005.

Bédarida (François), Le nazisme et le génocide, coll. Agora, Pocket, Paris, 1997.

Bensoussan (Georges), Histoire de la Shoah, coll. Que sais-je ? n° 3081, PUF, Paris, 2010.

de Fontette (François), L’antisémitisme, coll. Que sais-je ? n° 2039, PUF, Paris, 1993.

Burrin (Philippe), Ressentiment et apocalypse. Essai sur l’antisémitisme nazi, Le Seuil, Paris, 2004.

Delumeau (Jean), La peur en Occident, coll. Pluriel, Hachette, Paris, 2003.

Dreyfus (Michel), L’antisémitisme à gauche. Histoire d’un paradoxe, de 1830 à nos jours, La Découverte, Paris, 2009.

Fontaine (Thomas), Déportations et génocide. L’impossible oubli, Tallandier, Paris, 2009.

Fresco (Nadine), Fabrication d’un antisémite [Paul Rassinier], Le Seuil, Paris, 1999.

Friedländer (Saul), L’Allemagne nazie et les Juifs. T.1 Les années de persécution (1933-1939). T.2 Les années d’extermination (1939-1945), Seuil, Paris, 2008.

Grynberg (Anne), La Shoah, coll. Découvertes n° 236, Gallimard, Paris, 1995.

Herszlikowicz (Michel), Philosophie de l’antisémitisme, PUF, Paris, 1992.

Hilberg (Raul), La destruction des Juifs d’Europe, 3 vol., Folio Histoire n° 142-144, Gallimard, Paris, 2006.

Iancu (Carol), Les mythes fondateurs de l’antisémitisme, de l’antiquité à nos jours, Privat, Toulouse, 2004.

Igounet (Valérie), Histoire du négationnisme en France, Le Seuil, Paris, 2000.

Isaac (Jules), Genèse de l’antisémitisme, 10/18, Paris, 1998.

Kogon (Eugen) – Hermann Langbein – Adalbert Rückerl, Les chambres à gaz, secret d’État, coll. Points Histoire n° 95, Le Seuil, Paris, 1987.

Kotek (Joël) – Iannis Roder, Enseigner la Shoah au collège et au lycée, Mémorial de la Shoah, Paris, 2009.

Kotek (Dan et Joël), Au nom de l’antisionisme. L’image des Juifs et d’Israël dans la caricature depuis la seconde Intifada, Complexe, Bruxelles, 2004.

Küntzel (Matthias), Jihad et haine des Juifs, L’œuvre, Paris, 2009.

Olender (Maurice), Les langues du Paradis. Aryens et Sémites : un couple providentiel, Coll. Point, Le Seuil, Paris, 2002 ; La chasse aux évidences. Sur quelques formes de racisme entre mythe et histoire 1978-2005, Galaade, Paris, 2005.

Poliakov (Léon), Histoire de l’antisémitisme, coll. Points Histoire n° 143-144, Le Seuil, Paris, 1996 ; Histoire de l’antisémitisme 1945-1993, Le Seuil, Paris, 1994 ; Bréviaire de la haine, Complexe, Bruxelles, 1986 ; Le mythe aryen, coll. Agora n° 133, Pocket, Paris, 1994.

Silvain (Gérard) – Joël Kotek, La carte postale antisémite de l’affaire Dreyfus à la Shoah, Berg International, Paris, 2005.

Sibony (Daniel), Proche-Orient. Psychanalyse d’un conflit, Le Seuil, Paris, 2003 ; L’énigme antisémite, Le Seuil, Paris, 2004.

Simonnot (Philippe), Enquête sur l’antisémitisme musulman. De ses origines à nos jours, Michalon, Paris, 2010.

Taguieff (Pierre-André), Les Protocoles des Sages de Sion. Faux et usages d’un faux, 2e éd., Berg International – Fayard, Paris, 2004 ; La nouvelle judéophobie, Fayard – Les Mille et une nuits, Paris, 2002 ; La judéophobie des Modernes. Des Lumières au Jihad mondial, Odile Jacob, Paris, 2008 ; La nouvelle propagande antijuive. Du symbole al-Dura aux rumeurs de Gaza, Presses Universitaires de France, Paris, 2010.

Traverso (Enzo), Pour une critique de la barbarie moderne. Ecrits sur l’histoire des Juifs et de l’antisémitisme, Page Deux, Lausanne, 1997.

Weinstock (Nathan), Histoire de chiens. La dhimmitude dans le conflit israélo-palestinien, Les Mille et une nuits, Paris, 2004.

Wieviorka (Annette), Auschwitz expliqué à ma fille, Le Seuil, Paris, 1999.

Wieviorka (Michel), La tentation antisémite. Haine des Juifs dans la France d’aujourd’hui, Laffont, Paris, 2005.

Belgique

(Coll.), Mecheln-Auschwitz 1942-1944. De vernietiging van de Joden en Zigeuners van België. La destruction des Juifs et des Tsiganes de Belgique. The destruction of Jews and Gypsies from Belgium, 4 vol. VUBpress, 2009.

Abramowicz (Manuel), « Le racisme organisé au cœur de l’histoire politique belge », http://www.resistances.be/racorg.html

Dickschen (Barbara), L’école en sursis. La scolarisation des enfants juifs pendant la guerre, Didier Devillez, Bruxelles, 2006.

Kotek (Joël), « La Belgique, Israël et les Juifs. La judéophobie comme code culturel et métaphore politique ? », La pensée et les hommes, n° 53, 2003, pp. 117-157.

Rozenblum (Thierry), Une cité si ardente… Les Juifs de Liège sous l’Occupation (1940-1944), Luc Pire, Bruxelles, 2010.

Steinberg (Maxime), L’Étoile et le fusil. T.1. La question juive 1940-1942, Vie ouvrière, Bruxelles, 1983 ; T.2 1942 Les cent jours de la déportation des Juifs de Belgique, Vie ouvrière, Bruxelles, 1984 ; T.3 (en 2 vol.) La traque des Juifs 1942-1944, Vie ouvrière, Bruxelles, 1986 ; Un pays occupé et ses Juifs. Belgique entre France et Pays-Bas, Quorum, Bruxelles, 1998 ; La persécution des Juifs en Belgique (1940-1945), Complexe, Bruxelles, 2004.

Teitelbaum (Viviane), Salomon, vous êtes juif !? L'antisémitisme en Belgique, du Moyen Âge à Internet, Luc Pire, Bruxelles, 2008.

Quelques témoignages sur la Shoah

Coquio (Catherine) – Aurélia Kalisky (éds.), L’enfant et le génocide. Témoignages sur l’enfance pendant la Shoah, coll. Bouquins, Robert Laffont, Paris, 2007.

Goldberg (André) – Dominique Rozenberg – Yannis Thanassekos, Le passage du témoin. Portraits et témoignages de rescapés des camps de concentration et d’extermination nazis, Ante Post, Bruxelles, 1995.

Mesnard (Philippe, éd.), Des voix sous la cendre. Manuscrits des Sonderkommandos d’Auschwitz-Birkenau, Le Livre de Poche, Paris, 2006.

Ringelblum (Emmanuel), Chronique du ghetto de Varsovie, Payot, Paris, 1995 ; Archives clandestines du ghetto de Varsovie. Vol. 1 Lettres de l’anéantissement ; Vol. 2 Les enfants et l’enseignement, Fayard, Paris, 2007.

Seidman (Hillel), Du fond de l’abîme. Journal du ghetto de Varsovie, coll. Terre humaine, Pocket, Paris, 2002.

Photographies

Klarsfeld (Serge) – Marcello Pezzetti – Sabine Zeitoun (éds.), L’Album d’Auschwitz, Al Dante – Fondation pour la Mémoire de la Shoah, Paris, 2005.

DVD

Jaubert (Alain), Auschwitz. L’album, la mémoire, Éditions Montparnasse, Paris, 2005 (avec des documents des archives filmées américaines).

Lanneau (Hugues), Modus operandi, Les Films de la Mémoire, Bruxelles, 2007.

Lanzmann (Claude), Shoah, Fondation pour la Mémoire de la Shoah, Paris, 2002 (coffret DVD et texte).

Rossif (Frédéric), De Nuremberg à Nuremberg, Éditions Montparnasse, Paris, 2004.

Revue de presse, 26 mars

Vatican

"Le début du premier voyage de Benoît XVI dans un pays latino-américain hispanique a été marqué par un accueil très chaleureux à Leon (Mexique)" - Accueil chaleureux au Mexique, où Benoît XVI s’est adressé au monde (Frédéric Mounier, La Croix)

"Dans un contexte troublé par la violence et les sectes, il a convié les Mexicains à «une société plus juste et solidaire»" - Au Mexique, Benoît XVI se pose en rassembleur (Jean-Marie Guénois, Le Figaro)

Revue de presse, 20 mars

France

"La sanglante fusillade de Toulouse a été vécue comme un véritable drame familial en Israël. Les radios, les principales chaînes de télévision ont suivi le drame minute par minute comme s'il s'agissait d'un attentat commis dans une école de Tel-Aviv ou de Jérusalem, avec des témoins interrogés en direct aussi bien en français qu'en hébreu" - Israël ressent la tuerie comme un drame familial (Marc Henry, Le Figaro)

"La tuerie lundi dans une école juive française a provoqué des réactions indignées à travers le monde, et un renforcement des mesures de sécurité autour d'intérêts juifs dans certains pays d'Europe" - Fusillade Toulouse: "Meurtre odieux de Juifs" (AFP, La Libre Belgique)

"Le rabbin Jonathan Sandler est mort avec ses deux fils Arieh, 5 ans, et Gabriel, 4 ans, et laisse une veuve et une petite fille. L'enseignant était natif de Bordeaux, où il a vécu avec ses parents" - Toulouse : Jonathan est mort aux côtés de ses deux fils (Jean-Wilfrid Forquès, Le Figaro)

Revue de presse hebdo, 17 mars

Maghreb

Amina Al Filali, 16 ans, a été obligée par la loi d’épouser celui qui l'avait violée. La jeune fille s'est suicidée, déclenchant une réflexion dans le pays sur la protection des femmes. Dans de nombreuses familles où le poids de la tradition et de la religion est très fort, la perte de la virginité hors du mariage est considérée comme un déshonneur pour la famille — Le Maroc choqué après le suicide d'une jeune fille violée (Caroline Bruneau, Le Figaro)

La religion en Constitutions — Une opinion de Loïc Le Pape sur "The politics of religion/Les politiques du religieux" (Hypothèses.org)

Revue de presse, 14 mars

Belgique

"Un attentat à portée politique. Plus de doute. Les autorités judiciaires l'ont confirmé, mardi soir : l'incendiaire de la mosquée Reda a revendiqué la dimension anti-chiite de son geste. Marocain sunnite, il a la mort d'un imam chiite d'origine marocaine sur la conscience" - Un attentat qui signe la dérive de l'islam concédé (Ricardo Guttierez, Le Soir)

"Entretien Felice Dassetto, professeur émérite de l’UCL, a publié il y a quelques mois "L’Iris et le Croissant", une étude très fouillée sur l’islam à Bruxelles. Il connaît bien l’évolution de la religion musulmane dans la capitale" - Attaque Mosquée: "Gare aux amalgames hâtifs !" (Christian Laporte, La Libre Belgique)

Revue de presse hebdo, 10 mars

ONU

Le Rapporteur spécial de l'ONU sur la liberté du culte, Heiner Bielefeldt, a déclaré mardi que « les religions officielles d'Etats ne devraient jamais être instrumentalisées dans le cadre d'une politique identitaire nationale — Un expert de l'ONU avertit contre l'instrumentalisation des religions d'Etat (Centre d’actualités de l’ONU)

Espagne

« Decir que el aborto es violencia estructural suena mejor que hablar de moral cristiana o patriarcado » — Violencia estructural (Pilar Rahola, La Vanguardia)

Revue de presse, 6 mars

International

USA

"Anne Frank est devenue mormone. Vous ne le saviez pas ? Elle non plus. Elle a été baptisée en février à titre posthume par l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours (LDS)" - États-Unis : Anne Frank baptisée par les mormons (Hélène Vissière, Le Point. Photo : Deutsche Post)

Iran

"Le camp du Guide suprême de la Révolution iranienne Ali Khamenei aurait remporté plus de 75% des sièges aux dernières élections législatives. Cela constitue une défaite pour le président Mahmoud Ahmadinejad et ses partisans. Analyse de ces résultats et bilan de la situation avec Farhad Khosrokhavar, directeur de recherche à l’EHESS et spécialiste de l’Iran" - Ahmadinejad affaibli par les législatives au profit du Guide suprême (Matthieu Mégevand, Le Monde des Religions)

Revue de presse, 5 mars

International

Maldives

"Les Maldives ? A lui seul, le nom libère un cocktail d'images suaves : sable immaculé, bungalows à fleur de lagon, féerie sous-marine. L'archipel aux vingt-six atolls, poudre d'îlots flottant au large du cône indien, évoque un éden corallien, robinsonnade chic louée dans les catalogues du tourisme mondial de luxe" - Les Maldives entre tourisme et Coran (Frédéric Bobin, Le Monde. Photo : J-F Le Falher)

Australia

"Muslim women in the Australian state of New South Wales will be required to show their faces when they have documents witnessed under new identity check laws" - Australian Muslim women must show faces for identity checks under new law (Alison Rourke, The Guardian)

MangoGem

MangoGem