Résultats de la recherche pour : Jean

Revue de presse, 20 mars

France

"La sanglante fusillade de Toulouse a été vécue comme un véritable drame familial en Israël. Les radios, les principales chaînes de télévision ont suivi le drame minute par minute comme s'il s'agissait d'un attentat commis dans une école de Tel-Aviv ou de Jérusalem, avec des témoins interrogés en direct aussi bien en français qu'en hébreu" - Israël ressent la tuerie comme un drame familial (Marc Henry, Le Figaro)

"La tuerie lundi dans une école juive française a provoqué des réactions indignées à travers le monde, et un renforcement des mesures de sécurité autour d'intérêts juifs dans certains pays d'Europe" - Fusillade Toulouse: "Meurtre odieux de Juifs" (AFP, La Libre Belgique)

"Le rabbin Jonathan Sandler est mort avec ses deux fils Arieh, 5 ans, et Gabriel, 4 ans, et laisse une veuve et une petite fille. L'enseignant était natif de Bordeaux, où il a vécu avec ses parents" - Toulouse : Jonathan est mort aux côtés de ses deux fils (Jean-Wilfrid Forquès, Le Figaro)

Revue de presse, 19 mars

France

"Un homme a ouvert le feu ce matin sur un groupe de parents et d'enfants devant le collège juif Ozar Hatora. Deux personnes ont été grièvement blessées. La police indique que le tireur pourrait être celui qui a abattu trois militaires à Toulouse et à Montauban la semaine dernière" - Fusillade devant une école juive de Toulouse, trois morts (Jean-Marc Leclerc, Le Figaro)

"Un homme a ouvert le feu lundi matin devant un collège juif, a-t-on appris de source policière. Trois enfants et un adulte ont été tués et deux personnes sont gravement blessées, a indiqué le procureur de la République, Michel Valet. Il s'agit du collège Ozar-Hatorah, dans le quartier résidentiel de La Roseraie, à Toulouse" - Toulouse : fusillade devant un collège juif (Jean-Michel Décugis et Aziz Zemouri, Le Point)

Revue de presse hebdo, 17 mars

Maghreb

Amina Al Filali, 16 ans, a été obligée par la loi d’épouser celui qui l'avait violée. La jeune fille s'est suicidée, déclenchant une réflexion dans le pays sur la protection des femmes. Dans de nombreuses familles où le poids de la tradition et de la religion est très fort, la perte de la virginité hors du mariage est considérée comme un déshonneur pour la famille — Le Maroc choqué après le suicide d'une jeune fille violée (Caroline Bruneau, Le Figaro)

La religion en Constitutions — Une opinion de Loïc Le Pape sur "The politics of religion/Les politiques du religieux" (Hypothèses.org)

Revue de presse, 16 mars

Espagne

Plus de deux tiers des élèves des écoles espagnoles participent actuellement à un enseignement religieux catholique. Un sondage de la Conférence des évêques du pays révèle le 12 mars 2012 que 70,2% des élèves ont choisi pour l’année scolaire actuelle l’enseignement de la religion catholique. C’est cependant 0,8% de moins que l’année précédente - Espagne: 70% des élèves suivent un enseignement religieux (Apic, Catho.be)

Pologne

"Le gouvernement a proposé une réforme du système de financement des Eglises et communautés religieuses, qui bénéficieraient d’une déduction fiscale volontaire des contribuables" - Réforme du financement des Eglises (AFP, La Libre Belgique)

Halal et cachrout : l’économie du religieux

La crise économique et financière que nous connaissons a été l’occasion, en Grèce et en Italie notamment, d’ouvrir le débat sur les privilèges fiscaux dont bénéficient certaines Eglises, afin que celles-ci participent elles aussi aux efforts collectifs pour assurer la résorption des déficits publics. Ce débat a été le révélateur de deux enjeux fondamentaux : d’une part, l’important patrimoine constitué par certaines Eglises historiques, dans nombre de pays de l’Union européenne, là où les biens ecclésiastiques n’avaient pas été nationalisés sous les régimes communistes ; d’autre part, le fait que l’économie du religieux constitue depuis quelques années un élément de plus en plus pris en compte dans les études relatives au fait religieux, aux relations Eglises/Etat et à la laïcité.

Revue de presse, 15 mars

France

"Nicolas Sarkozy a tiré un trait mercredi à la mosquée de Paris sur le débat qui a agité la campagne présidentielle autour de la viande halal en souhaitant, devant leurs autorités, que les musulmans de France ne soient pas "blessés par des polémiques qui n'ont pas lieu d'être"" - À la Grande Mosquée, Sarkozy veut enterrer la polémique sur le halal (AFP, Le Point)

"Les responsables religieux s'élèvent contre "toute instrumentalisation des religions dans le débat démocratique". Dans une déclaration d'une quinzaine de lignes, rendue publique mercredi 14 mars, les représentants de six confessions réunis au sein de la Conférence des responsables de culte en France (CRCF) – catholique, protestant, orthodoxe, juif, musulman et bouddhiste – ont marqué leur solidarité avec les communautés juive et musulmane, déstabilisées par les débats sur l'abattage rituel ces dernières semaines" - Les religieux unis contre « l’instrumentalisation » et les « polémiques inquiétantes » (Stéphanie Le Bars, Blog Digne de foi, Le Monde)

Revue de presse, 14 mars

Belgique

"Un attentat à portée politique. Plus de doute. Les autorités judiciaires l'ont confirmé, mardi soir : l'incendiaire de la mosquée Reda a revendiqué la dimension anti-chiite de son geste. Marocain sunnite, il a la mort d'un imam chiite d'origine marocaine sur la conscience" - Un attentat qui signe la dérive de l'islam concédé (Ricardo Guttierez, Le Soir)

"Entretien Felice Dassetto, professeur émérite de l’UCL, a publié il y a quelques mois "L’Iris et le Croissant", une étude très fouillée sur l’islam à Bruxelles. Il connaît bien l’évolution de la religion musulmane dans la capitale" - Attaque Mosquée: "Gare aux amalgames hâtifs !" (Christian Laporte, La Libre Belgique)

Revue de presse, 6 mars

International

USA

"Anne Frank est devenue mormone. Vous ne le saviez pas ? Elle non plus. Elle a été baptisée en février à titre posthume par l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours (LDS)" - États-Unis : Anne Frank baptisée par les mormons (Hélène Vissière, Le Point. Photo : Deutsche Post)

Iran

"Le camp du Guide suprême de la Révolution iranienne Ali Khamenei aurait remporté plus de 75% des sièges aux dernières élections législatives. Cela constitue une défaite pour le président Mahmoud Ahmadinejad et ses partisans. Analyse de ces résultats et bilan de la situation avec Farhad Khosrokhavar, directeur de recherche à l’EHESS et spécialiste de l’Iran" - Ahmadinejad affaibli par les législatives au profit du Guide suprême (Matthieu Mégevand, Le Monde des Religions)

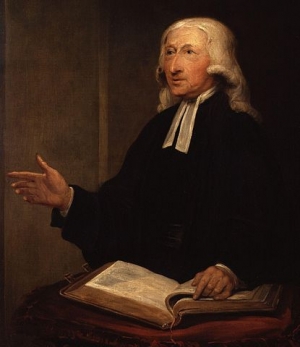

The Early Methodist Revival from a Discourse Perspective

In a number of twentieth-century critiques of Methodism (and notably in E.P. Thompson’s Making of the English Working Class), John Wesley’s discourse has been represented as an instrument in the conversion of the factory proletariat to the industrial work ethic, symptomatic of an emerging ideological paradigm heavily conditioned by the demands of increasing industrialization. While the data adopted as evidence by the critics are authentic, an analysis of the discourse in context reveals that not only have the instances of Methodist discourse been selected and combined to tie in with a particular reading of reality – religion as the opiate of the people – but also that the value judgment fostered by this partial representation has been applied indiscriminately to Methodism as a whole, with blatant disregard for the positive transforming power it exerted both on individuals and on society.

Critical Theolinguistics vs. the Literalist Paradigm

Even though “religion as the opiate of the people” is one of the oft-quoted (albeit occasionally misunderstood) tenets of Marxist criticism, nowhere in the 1,800 or so pages of Michael Toolan’s Critical Discourse Analysis (2002) can one find a study denouncing a use of religious discourse seeking “to shape people's perceptions, cognitions and preferences in such a way that they accept the existing order of things, [...] because they are made to value it as divinely ordained and beneficial.” (S. Lukes: Power: A Radical View, 1974). Theolinguistics is, then, called upon to fulfill a new critical mandate today, as the very status of religious language, i.e. the manner in which it is to be read, received, understood and believed has become an issue in a number of debates which have over the last few years captured much public attention and polarized opinion, opening a new battlefield in the culture war. Biblical, theological, literary and linguistic scholarship have offered insightful and well-informed answers to most problems of religious language; but even so, religious discourse (mainly, but not exclusively Christian) has remained a problematic and controversial topic. One reason for this seems to be that no theory of religious language, no matter how open-ended, can accommodate the full variety of religious temperaments.

MangoGem

MangoGem