Résultats de la recherche pour : Amandine Bourgeois et C��cile Vanderpelen Diagre

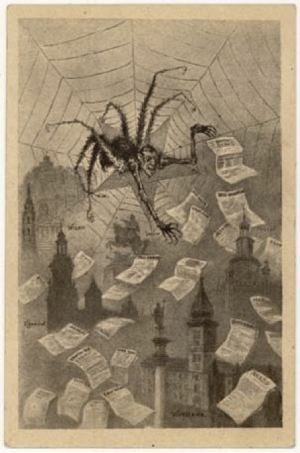

L'antisémitisme (12/16) : Au cœur du judaïsme : la Pologne

Il fut un temps où la Pologne était « un paradis pour les Juifs ». C’est le milieu du XVIe siècle, sous les règnes de Zygmunt Ier et Zygmunt II Auguste. Les trois-quarts peut-être des Juifs du monde de l’époque y résident. Le pays a accueilli massivement des expulsés d’Europe occidentale, notamment d’Espagne (1493), mais surtout d’Allemagne. Le judaïsme connaît l’apogée du système d’autonomie communautaire (le Kahal). Et sa culture atteint des sommets.

Chaos politique et haine des Juifs

1648 marque un coup d’arrêt à cet essor collectif. Le soulèvement des Cosaques, avec à leur tête Bogdan Chmielnicki, contre la noblesse polonaise se solde par l’assassinat de dizaines de milliers de Juifs (et de Polonais) dans ce qui est aujourd’hui l’Ukraine. Invasions des Russes, des Tatars de Crimée, des Ottomans, guerre désastreuse de la Pologne avec la Suède de Charles IX et épidémie de peste auraient coûté la vie à près d’un demi-million de Juifs et les appauvrit considérablement. Avec l’avènement de la dynastie saxonne (1697), ils perdent le soutien du gouvernement.

La tolérance d’antan disparaît et ils se retrouvent livrés à la haine croissante de la noblesse (szlachta), des bourgeois et des paysans. La situation n’est plus guère différente de celle qui prévaut en Europe occidentale. Expulsions des villes, pogroms généralement initiés par des marchands et artisans, attaques par des organisations étudiantes se multiplient au cours du XVIIe siècle. La Pologne glisse vers le désordre et l’anarchie. Elle finira par être la proie de ses puissants voisins russes, autrichiens et prussiens. Trois Partages (1772, 1793, 1795) dissèquent le pays. Le cœur du judaïsme mondial se trouve intégré à l’empire des tsars.

Dans la République de Pologne

Ce n’est qu’en 1918 que la Pologne regagne son indépendance. Guerre civile en Russie, guerre entre la Pologne et l’Ukraine et entre la Pologne et l’Union soviétique sont le contexte de divers pogroms. Des dizaines de milliers de réfugiés affluent, notamment d’Ukraine où, au cours de la Guerre civile, les exactions antijuives ont fait près de 30.000 victimes directes. L’instabilité économique du pays favorise les comportements antisémites : discrimination, expulsions, haine médiatique, violence dans les universités, création par les partis d’extrême droite d’ « escadrons antijuifs ».

La mort de Józef Piłsudski sera vécue comme une catastrophe par bien des Juifs. Son régime (1926-1935) s’oppose en effet résolument à l’antisémitisme en donnant le pas à l’« assimilation à l’État » au détriment de l’« assimilation ethnique » prônée par l’Endecja (extrême droite nationaliste). Ce parti gagne alors en popularité. Émeutes antijuives, ségrégation sur les bancs de l’école, heurts sur les terrains de sport en sont la rançon. Un numerus clausus plus ou moins officiel introduit en 1937 réduit drastiquement le nombre de Juifs à l’université : en 1928, la population juive y fournissait 20,4 % des effectifs ; en 1937, la proportion est tombée à 7,5 %. Une série de syndicats et d’unions professionnelles (médecins, juristes...) intègrent à leur charte des « clauses aryennes » qui excluent les Juifs. Ceux-ci se voient interdire de fait l’accès à la fonction publique.

Les années d’avant la tourmente

Les années qui précèdent la Seconde Guerre mondiale marquent la phase culminante des sentiments antijuifs dans la population polonaise. Entre 1935 et 1937, 79 Juifs sont tués et 500 blessés dans des exactions antijuives. Endecja prône le boycott des commerces juifs au profit des « magasins chrétiens ». Le cumul des effets de la Grande Dépression et du pillage des commerces juifs entraîne l’appauvrissement radical d’une communauté juive par ailleurs bien moins intégrée à la population globale que ce n’était le cas en Europe occidentale.

Préjugés religieux médiévaux ardemment entretenus par le clergé catholique (jusqu’à l’accusation de « meurtre rituel ») et stéréotypes ultranationalistes (déloyauté des Juifs vis-à-vis de la nation polonaise) sont suffisamment actifs pour que beaucoup de Polonais chrétiens estiment excessivement nombreux les Juifs de Pologne. Et que le milieu politique, confronté à cette « question juive » ait envisagé l’hypothèse de leur émigration en masse...

Un pays « vide de Juifs »

On comptait 3.474.000 Juifs en Pologne au 1er septembre 1939. Lorsque prend fin la Seconde Guerre mondiale, la presque totalité du judaïsme polonais a disparu dans la Shoah.

À Kielce, le 4 juillet 1946, suite à des accusations d’enlèvement d’enfants et de « meurtre rituel », la populace, aidée de militaires et de policiers, massacre 39 Juifs et en blesse 40 autres.

Jacques Déom (ULB).

Décès de Félicien Marceau, dernier témoin du catholicisme anticonformiste de l’avant-guerre

L’académicien Félicien Marceau, de son vrai nom Louis Carette, est mort à Paris ce mercredi 7 mars. La presse se fait l’écho de sa brillante carrière d’auteur de romans et de pièces de théâtre. Les journalistes les plus avisés rappellent qu’il fut condamné par contumace à la déchéance civile et à 15 ans de travaux forcés par l’État belge, à la Libération, pour avoir réalisé, en tant que directeur du département « Actualités » à Radio-Bruxelles (aux mains de l’occupant), des émissions aux propos ambigus. Cependant, lorsque son parcours est retracé, son engagement dans le personnalisme chrétien n’est jamais évoqué. Pourtant, non seulement il fut l’un des principaux animateurs de ce mouvement en Belgique, mais cette implication permet de mieux comprendre ses prises de position.

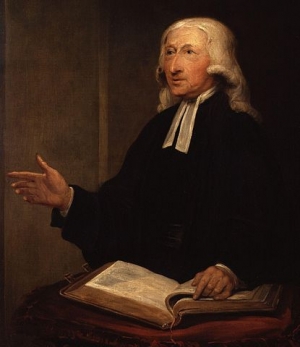

The Early Methodist Revival from a Discourse Perspective

In a number of twentieth-century critiques of Methodism (and notably in E.P. Thompson’s Making of the English Working Class), John Wesley’s discourse has been represented as an instrument in the conversion of the factory proletariat to the industrial work ethic, symptomatic of an emerging ideological paradigm heavily conditioned by the demands of increasing industrialization. While the data adopted as evidence by the critics are authentic, an analysis of the discourse in context reveals that not only have the instances of Methodist discourse been selected and combined to tie in with a particular reading of reality – religion as the opiate of the people – but also that the value judgment fostered by this partial representation has been applied indiscriminately to Methodism as a whole, with blatant disregard for the positive transforming power it exerted both on individuals and on society.

La faute au "puritanisme américain" ?

L'affaire DSK a réveillé une formule magique qui nourrit bien des fantasmes mais qui repose sur des raccourcis historiques et étymologiques évidents. Le fameux "puritanisme américain" conduirait à une dénonciation du plaisir sexuel et à une culpabilisation de ceux qui aiment s'y adonner. Certains défenseurs du prototype français du "bon vivant", du "coureur de jupons", de l'"homme qui aime les femmes" ont eu recours à cette notion galvaudée pour aider à laver DSK de tout soupçon. Dans Le Monde du 24 août 2011, l'écrivain Pascal Bruckner, auteur de plusieurs livres sur les relations amoureuses aujourd'hui, écrit ainsi : "L'Amérique du Nord, à l'évidence, a un problème avec le sexe qui vient de son héritage protestant mais elle veut en plus donner des leçons au monde entier. La qualifier de puritaine ne suffit pas car c'est un puritanisme retors, d'après la révolution des mœurs, qui parle le langage de la liberté amoureuse et coexiste avec une industrie pornographique florissante. C'est très exactement un puritanisme lubrique". Il conclut son billet d'humeur avec ce constat sévère : "Nous (les Français) avons beaucoup de choses à apprendre de nos amis américains mais certainement pas l'art d'aimer".

La faute au "puritanisme américain" ?

L'affaire DSK a réveillé une formule magique qui nourrit bien des fantasmes mais qui repose sur des raccourcis historiques et étymologiques évidents. Le fameux "puritanisme américain" conduirait à une dénonciation du plaisir sexuel et à une culpabilisation de ceux qui aiment s'y adonner. Certains défenseurs du prototype français du "bon vivant", du "coureur de jupons", de l'"homme qui aime les femmes" ont eu recours à cette notion galvaudée pour aider à laver DSK de tout soupçon. Dans Le Monde du 24 août 2011, l'écrivain Pascal Bruckner, auteur de plusieurs livres sur les relations amoureuses aujourd'hui, écrit ainsi : "L'Amérique du Nord, à l'évidence, a un problème avec le sexe qui vient de son héritage protestant mais elle veut en plus donner des leçons au monde entier. La qualifier de puritaine ne suffit pas car c'est un puritanisme retors, d'après la révolution des mœurs, qui parle le langage de la liberté amoureuse et coexiste avec une industrie pornographique florissante. C'est très exactement un puritanisme lubrique". Il conclut son billet d'humeur avec ce constat sévère : "Nous (les Français) avons beaucoup de choses à apprendre de nos amis américains mais certainement pas l'art d'aimer".

Il ne s'agit pas ici de prendre le contre-pied et de renforcer le parti des féministes qui rejettent en bloc ce genre d'argumentation en la qualifiant de misogyne. Contentons-nous de revenir brièvement sur le terme même de "puritanisme", pour en interroger l'étrange destin et les connotations surprenantes, notamment en rapport avec les États-Unis et leur culture. Pourquoi la notion de "puritain" a-t-elle été associée à celles de "prude", de "sévère", d'"austère", voire de "rigoriste", comme l'indiquent le Dictionnaire des Synonymes et Le Petit Robert ? Comment l'association entre "puritanisme" et société américaine est-elle entrée dans le langage commun, jusqu'à devenir largement répandue, surtout chez nous en Europe ? Car, les Américains ne se décrivent que rarement eux-mêmes comme "puritains". Le recours à ce terme est le privilège des Européens, et surtout des Français qui, pour dénigrer le "rigorisme, l'austérité extrême (et souvent affectée)" (Le Petit Robert) de l'"Autre" à la fois si proche et si différent, recourent facilement à l'étiquette, au sens peu clair et à l'étymologie douteuse, de "puritanisme anglo-saxon".

Selon Le Petit Robert, un "puritain" est "une personne qui montre ou affiche une pureté morale scrupuleuse, un respect rigoureux des principes". Des personnes qui correspondent à cette description, il y en a dans toutes les sociétés. Pourquoi en faire quelque chose de typiquement "américain" ou "anglo-saxon" (un adjectif intraduisible en anglais que la langue française utilise indifféremment pour évoquer le Royaume-Uni et les États-Unis, sans faire les distinctions qui s'imposent) ? Parce que la notion de "puritanisme" est toujours tributaire de la présence et de l'influence du protestantisme, plus précisément des formes les plus radicales et les plus "puristes" du protestantisme. Le glissement sémantique qui a donné son sens actuel, très élargi, au terme, est enraciné dans l'histoire religieuse des 16e et 17e siècles. Toujours d'après Le Petit Robert, un "puritain" est d'abord et au sens restreint du terme un "membre d'une secte de presbytériens (c'est-à-dire de réformés de tendance calviniste, actifs dans les îles britanniques) rigoristes qui voulaient pratiquer un christianisme plus pur, et dont beaucoup, après les persécutions du 17e siècle, émigrèrent en Amérique". La notion renvoie donc à des protestants puristes, originaires d'Angleterre et d'Écosse (dans une moindre mesure) qui ont connu la persécution religieuse dans leur terre natale et qui, pour y échapper, ont choisi de partir pour le Nouveau Monde. Étroitement liée à leur recherche de pureté religieuse, la rigueur morale de ces importantes communautés d'émigrants, notamment en matière de mœurs et de sexualité, aurait imprégné la société américaine en profondeur.

Si cette grille de lecture repose sur des faits historiques et des observations sociologiques incontestables, elle n'en est pas moins lacunaire. En effet, les "puritains" originaires du Royaume-Uni ne sont pas les seuls à avoir joué un rôle déterminant dans la colonisation de l'Amérique du Nord. D'autres populations, appartenant souvent à des minorités religieuses persécutées dans l'Ancien Monde, ont contribué à la création et au développement des colonies qui constitueront les États-Unis. En cela, la culture américaine n'a pas d'abord été forgée par des "puritains", mais bien par des "minoritaires" de toutes sortes, du 17e siècle jusqu'à nos jours. Il est vrai cependant que les premières migrations sont celles, bien "puritaines" au sens premier du terme, des Pilgrim Fathers du Mayflower (1620) et de la Baie de Massachusetts (1629). Il y a aussi le célèbre épisode de la fondation de la Pennsylvanie (1691) par William Penn et les Quakers, un courant religieux radical proche du puritanisme anglais.

Certes, ces communautés ont marqué la mentalité américaine, pour autant que celle-ci existe vraiment au singulier. Mais leur héritage est aussi et avant tout politique, un fait qui est beaucoup moins mis en évidence que les mœurs réputées puritaines, les peurs et la culpabilité qu'inspirent la sexualité ou le plaisir d'une manière plus générale. Pourtant, ce sont les migrants puritains qui ont amené dans leurs bagages, aux côtés de leur religion austère et de ses préceptes exigeants, les principes républicains dans lesquels a puisé la Révolution américaine et dont se nourrit le système politique des États-Unis depuis plus de deux siècles. Il s'agit au départ (et, dans une certaine mesure jusqu'à aujourd'hui) d'un républicanisme très chrétien, qui a pour but ultime de construire le royaume de Dieu sur terre. De cette attitude à l'égard de la "res publica" découle une conception de la liberté humaine, de ses conditions et de ses restrictions, bien différente de celle qui prévaut en Europe depuis la fin du 18e siècle. Cette différence philosophie et culturelle est à l'origine de bien des malentendus, notamment en rapport avec le fameux "puritanisme" de la société américaine.

Par ailleurs, on est tenté de s’interroger sur les sources de l’image de rigorisme sexuel des Américains qui circule de ce côté-ci de l’Atlantique. De quelle Amérique s’agit-il ? Quelles sont les productions culturelles que consomment les contempteurs de la culture US ? Si nous nous en tenons aux productions les plus populaires et les plus largement diffusées, nous sommes obligés de constater plutôt une apologie de la liberté sexuelle, qu’on pense aux séries à succès Sex and the City ou encore les Desperate housewives. Certes, dans cette dernière série, le personnage de Bree incarne une certaine forme d’hypocrisie morale et sexuelle, puisque tout en allant tous les dimanches à la messe, elle « commet » l’adultère sous toutes ses formes. Mais, justement, tout l’intérêt du personnage et l’effet comique recherché reposent sur cette incohérence, sans cesse tournée en dérision. Et que dire du dessin animé The Simpsons – succès planétaire depuis bientôt vingt ans – , dans lequel tous les débats qui travaillent les États-Unis sont passés sous le scalpel d’une critique corrosive. Le créationnisme, la peine de mort, l’ultralibéralisme économique : toutes les tares qui déchirent le pays y sont traitées. Quant à la sévérité sexuelle, elle est cette fois incarnée par une famille (les Flanders) qui est sans cesse ridiculisée.

Les graves questions de la répression policière et de la pression morale qui pèsent et qui ont pesé sur les Américains ne sont, elles, pas forcément envisagées sur le mode du ridicule. L’excellente série Cold Case puise dans l’histoire américaine des fictions narrant des affaires policières et judiciaires tragiques dont ont été victimes des hommes, des femmes et des enfants, en raison de leur couleur, de leur religion ou encore de leur orientation et de leurs pratiques sexuelles. Il en est de même dans la série Mad Man, qui raconte et dénonce, notamment, combien il était difficile, dans les années 1960, d’être une femme qui veut travailler et se réaliser et combien il était impossible d’être homosexuel.

Alors, où est-ce puritanisme américain tant décrié ? Est-ce dans les romans de Philip Roth, Paul Auster, Bret Easton Ellis, Cormac McCarthy, Siri Hustvedt ou Joyce Caroll Oates ? À moins qu’il soit dans les films de Woody Allen, Quentin Tarantino et Tim Burton ? Vraisemblablement, les arbitres de la normalité sexuelle et amoureuse des Américains ne s’embarrassent pas de la contradiction entre leur discours et le discours des hommes et des femmes qu’ils jugent. En fait, ils sont tout à leur projet d’entretien d’un stéréotype, celui qui fonde l’antiaméricanisme européen depuis maintenant des siècles. Dans cette démarche, comme le dit Philippe Roger « le discours d’hostilité n’est pas discriminant, mais cumulatif ; il suspend le principe de non-contradiction au profit de l’aggravation des charges ». Les préjugés de cet antiaméricanisme sont variés et nous n’avons pas le projet de les détailler ici. Mais une chose est certaine, les lieux communs sur lesquels il se fonde sont bien éloignés de la réalité de l’histoire des religions aux États-Unis ainsi que de la culture qu’ils diffusent aujourd’hui en masse…

Monique Weis et Cécile Vanderpelen (ULB).

Références

Michel Duchein, Puritanisme et puritains, 2009 (www.clio.fr)

Camille Froidevaux-Metterie, Politique et religion aux États-Unis, La Découverte-Repères, Paris, 2009.

Denis Lacorne, De la Religion en Amérique. Essai d'histoire politique, Gallimard, L'Esprit de la Cité, Paris, 2007.

Isabelle Richet, La Religion aux États-Unis, PUF-Que sais-je ?, Paris, 2001.

Philippe Roger, L’ennemi américain. Généalogie de l’antiaméricanisme français, Paris, Seuil, 2002

Revue de presse hebdo, 15 janvier

Belgique

71% des parents souhaitent une spécificité catholique forte des écoles libres, et près de 75% d'entre eux estiment même que la transmission des valeurs n’est pas suffisamment assurée dans ces écoles. Une étude du Centre de formation des enseignants de la Faculté de Théologie de Louvain démystifie l’idée selon laquelle les parents ne choisissent plus les écoles catholiques parce qu’ils sont catholiques, mais bien pour d’autres raisons telles que la proximité et l’image de marque de celles-ci — Que les écoles osent affirmer leur identité catholique (Catho.be ; photo : Peng)

De nombreux imams exerçant en Flandre ne parlent que peu ou pas du tout le néerlandais et ne s’impliquent que peu dans leur environnement, s'inquiète le ministre flamand de l’Intégration Geert Bourgeois (N-VA) sur base d’une étude réalisée à sa demande par le « Steunpunt Gelijkekansenbeleid » (« Appui à une politique d’égalité des chances ») — Les imams de Flandre ne sont pas assez néerlandophones (Belga, Le Soir)

La déclaration de Benoît XVI selon laquelle le mariage entre personnes de même sexe pouvait être une menace pour l’humanité pourrait déboucher sur un coup de froid diplomatique entre la Belgique et le Saint-Siège — Vers une plainte belge contre le Vatican ? (Christian Laporte, La Libre Belgique)

Egypte

En Egypte, Naguib Sawiris, magnat des télécoms, est poursuivi pour blasphème par l’avocat Mahmoud Ismaïl, membre du mouvement ultraconservateur de la Gamaa al-Islamiya. L'homme d'affaires, issu de la communauté copte, revendique son attachement à la laïcité. Il est également le cofondateur d'un parti politique qui prône la séparation de la religion et de l'Etat. En juin dernier, il avait posté sur un réseau social un dessin jugé offensant pour l'islam — Egypte : le magnat copte Naguib Sawiris poursuivi pour blasphème (RFI)

USA

Court : Oklahoma Ban On Islamic Law Unconstitutional. After 70% of Oklahoma voters supported an amendment to the Constitution making it impossible for Oklahoma courts to consider international or Islamic law, a court in Denver blocked its implementation, arguing that it’s probably unconstitutional to try to ban religious laws (Sean Murphy, Associated Press/Huffington Post)

Culture

Lost Synagogues of Europe : Where We Once Gathered. Artist Andrea Strongwater decided to remember Europe as it was before 1950 by painting synagogues that were destroyed because of the Holocaust (Andrea Strongwater, Huffington Post)

Les religions dans la ville

Ces dernières semaines, la question de la présence de la religion dans l’espace public a ressurgi dans plusieurs villes, qu’il s’agisse de l’installation de crèches de Noël sur des places ou encore, dans un tout autre registre, de la « concurrence » que se font les œuvres de bienfaisance confessionnelles et les organisations caritatives laïques pour la distribution de soupes aux plus démunis. Ce type de tension n’est pas neuf. Il est né avec l’émergence du pluralisme religieux, qui a peu à peu obligé les autorités à inventer un espace public neutre afin d’assurer la cohabitation de tous les modes de vivre et de penser des citoyens. Cependant, la définition d’un « espace neutre » fut et demeure une question sensible puisqu’elle ne résout pas le problème de la convivialité entre des groupes sociaux désireux de vivre et d’exprimer leurs croyances.

Religion et politique : des logiques structurelles foncièrement différentes

Le récent discours du pape Benoît XVI devant le parlement allemand sur l’éthique politique interpelle de nombreux observateurs. Certains éprouvent un vrai malaise face à ce qu’ils ressentent comme une ingérence de la religion dans les affaires politiques. Laissant ici les questions institutionnelles que pose l’événement, nous voudrions reprendre la question de la relation entre la religion et la politique en nous concentrant sur les logiques structurelles de ces deux systèmes.

La question de la séparation de l’Église et de l’État a fait couler beaucoup d’encre dans nos sociétés modernes qui, si elles conviennent généralement qu’elle est une condition à un vivre ensemble harmonieux, sont embarrassées quant aux moyens institutionnels à mettre en œuvre pour l’assurer. Certes, en théorie, la circonscription de la religion dans la sphère privée tandis que la politique se réserve la sphère publique est parfaite. L’histoire et l’actualité montrent que de l’idéal à la réalité, le chemin est long et semé d’embûches.

L’enfance… de la fascination au viol ?

La condamnation en Grande-Bretagne d’un aumônier anglican de 84 ans qui a avoué avoir abusé de jeunes garçons depuis plus de cinquante ans (The Guardian, 13 septembre 2011) rappelle que le problème des abus sexuels sur mineurs n’est pas l’apanage de l’Église catholique et qu’il se rencontre dans d’autres religions. Au-delà du fait évident que de telles exactions peuvent se perpétrer dans n’importe quel milieu, nous voudrions ici nous interroger sur ce que peuvent en dire les sciences du fait religieux.

Dans les explications qui sont données au phénomène d’abus par des religieux, plusieurs reviennent sans cesse :

1° les déviations que sont toujours susceptibles d’occasionner les positions d’autorité ;

2° les perturbations psychologiques induites par une sexualité « rentrée » ;

3° des penchants pédophiles structurels d’individus qui choisissent pour les assouvir des professions qui les mettent en présence de « proies » captives (aumôniers scouts, enseignants, etc.).

Comité Éditorial

Responsables :

SCHREIBER, Jean-Philippe (ULB)

VANDERPELEN, Cécile (ULB)

Membres :

MORELLI, Anne (ULB)

DECHARNEUX, Baudouin (ULB)

BERNARD, Bruno (ULB)

BROZE, Michèle (ULB)

NOBILIO, Fabien (ULB)

PEPERSTRAETE, Sylvie (ULB)

WEIS, Monique (ULB)

FORET, François (ULB)

Réseau d'experts :

AVON, Dominique (Université du Maine)

CABANEL, Patrick (Université de Toulouse-le Mirail)

VENTURA, Marco (Université de Sienne)

AZRIA, Régine (EHESS)

DEPRET, Isabelle (EHESS)

HAARSCHER, Guy (ULB)

TORREKENS, Corinne (ULB)

FRERE, Marie-Soleil (ULB)

WARREN, Jean-Philippe (Concordia University)

GUGELOT, Frédéric (EHESS et Université de Reims)

Collaborateurs réguliers :

TORRI, Elena

VAN ROMPAEY, Anja

BREBANT, Emilie

MASQUELIER, Juliette

MangoGem

MangoGem