Mapping religion at the European Parliament: some findings

- Auteur François Foret

The interactions between religion and politics in the European integration process are the focus of increasing attention in political and academic debates. However, the body of research that has been developing for several years relates mainly to the representation of religious interests at the European Commission. The influence of religious actors and networks within the European Parliament give rise to many suppositions, ambitions or fears, but there are few empirical data available. To fill the gap has been the purpose of the international research project RelEP (Religion at the European Parliament) associating researchers from nine universities in Europe and beyond — findings of the RelEP project are presented in Religion and politics in the European Union, The Secular Canopy, Cambridge, 2014. Studying the normative preferences of European legislators reveals the conditions in which religion exerts an influence.

Le sécuritaire ne suffit plus pour lutter contre le jihadisme

- Auteur Samir Amghar

Les récents attentats viennent nous rappeler les apories de la stratégie française du « tout-sécuritaire » en matière de lutte contre le jihadisme. Initiée à partir des années 1980, cette stratégie est fondée sur le triptyque suivant : surveiller, démanteler et incarcérer. Avec le développement des filières à destination de la Syrie, l’arsenal juridique a même été renforcé pour permettre de mieux prévenir et réprimer le terrorisme avec le projet de loi porté par le ministre de l’intérieur Bernard Cazeneuve, adopté le 17 septembre 2014, pourtant critiqué par le syndicat de la magistrature et Reporters sans Frontières. A leurs yeux, en effet, cette loi constitue une atteinte aux libertés publiques, par ses mesures dérogatoires au droit commun.

Après Charlie…

- Auteur Jean Philippe Schreiber

Les chercheurs peuvent-ils procéder, avec le détachement qui sied, à l'analyse d'un événement dont la portée traumatique et les visées symboliques les ont touchés au plus profond de leur culture et de leurs valeurs ? Certes non, d'autant plus quand ces chercheurs œuvrent à l'Université libre de Bruxelles, temple du libre examen scientifique, qui pour avoir accueilli à plusieurs reprises la journaliste Caroline Fourest fut non seulement mise en cause, mais fit l'objet d'une violente agression. D'autant plus, aussi, quand ces chercheurs travaillent en étroite relation avec le Musée juif de Belgique, victime en mai 2014 d'un odieux attentat qui allait les toucher au plus profond d’eux-mêmes. Mais il faut pourtant tenter de raison garder, et essayer d'analyser avec lucidité ce que signifie la barbarie qui s'est brutalement insinuée au cœur de l'Europe, ce mercredi 7 janvier — et les suites qu’on en connaît, le vendredi 9.

Ireland: recent religious trends and patterns

- Auteur Brian Conway

While Ireland remains a predominantly Catholic society, in recent years the Church has experienced a notable erosion in its authority and power. At the same time, other faiths are growing, and the number of atheists and agnostics is increasing steadily.

Ireland is a majority Catholic society. According to the 2011 census, about 84 per cent of the population self-identify as Roman Catholic. At the same time, the Irish religious landscape exhibits considerable diversity. The Orthodox, Hindu, and Pentecostal faiths are the country’s three fastest growing non-Catholic religious traditions. The number of atheists and agnostics has grown by about 320 and 130 per cent respectively in the 2006-2011 span (All-Island Research Observatory (AIRO), PDR Table 35: Percentage and Actual Change in Population by Sex, Religion, Census Year, and Statistic).

Emile Poulat, pionnier dans l’étude de la laïcité

- Auteur Jean Baubérot

L’historien-sociologue Emile Poulat vient de mourir à l’âge de 94 ans. D’abord spécialiste de l’histoire du catholicisme, il a également consacré, ces vingt-cinq dernières années, une demi-douzaine d’ouvrages à l’histoire de la laïcité. C’est un maître es-sciences humaines qui vient de disparaître. En 1954, avec quatre autres chercheurs — « Les cinq doigts de la main » avait-on coutume de dire alors —, Emile Poulat fonde, dans le cadre du CNRS, le Groupe de Sociologie des Religions. On est alors au début du processus d’organisation collective de la recherche en sciences sociales. De plus, une approche sociologique des religions constitue une sorte de transgression et le « parrain » du Groupe, le juriste Gabriel Le Bras, use de diplomatie pour que la hiérarchie catholique ne s’insurge pas contre cet état de choses !

Une rentrée littéraire très catholique ?

- Auteur Cécile Vanderpelen Diagre

En France, la rentrée littéraire a été marquée par le référent chrétien, à tel point que L’Obs n’a pas hésité à titrer : « Dieu fait sa rentrée littéraire ». Dieu, la foi, la quête de sens spirituel, le catholicisme, le christianisme, les catholiques, les chrétiens et les convertis (à savoir les conversions tant à la religion qu’à l’athéisme) sont en effet convoqués dans un nombre remarquable de romans : Le Royaume d’Emmanuel Carrère, Une éducation catholique de Catherine Cusset, Excelsior d’Olivier Py, La vie de Jude, frère de Jésus de Françoise Chandernagor, Son visage et le tien d’Alexis Jenni ou encore le prix Goncourt Pas pleurer de Lydie Salvayre. Cette floraison est significative : pour les éditeurs, le sujet constitue un marché potentiel — et ils ont raison.

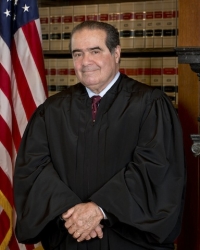

La Constitution des Etats-Unis impose-t-elle de traiter à égalité la religion et l’irréligion ?

- Auteur Guy Haarscher

Dans un article daté du 2 octobre 2014, le Huffington Post rend compte de propos tenus par Antonin Scalia, juge à la Cour suprême des Etats-Unis, selon lequel la Constitution permettrait de favoriser la religion par rapport à l’irréligion. Une telle position est sans doute aujourd’hui encore minoritaire à la Cour, mais l’évolution de cette dernière vers la droite rend la question d’autant plus pertinente. La position du juge Scalia constitue-t-elle une interprétation correcte de la Constitution ? Scalia est un « textualiste » : il veut que les juges prennent en considération le texte même de la Constitution sans trop s’en éloigner, sans trop le solliciter par des interprétations larges et audacieuses. Le textualiste désire que les juges ne s’éloignent pas de la signification ordinaire du texte (plain text), bref qu’ils ne témoignent pas de trop de « créativité ».

MangoGem

MangoGem