Schreiber

La Syrie, entre Thawra et Fitna

Si le crépuscule des Assad a été annoncé bien avant le déclenchement des révolutions arabes, sa chute est loin d’être proche. Contrairement à la Tunisie ou à l’Egypte, la révolution syrienne subit une répression sanglante de la part d’un régime qui n’hésite pas à diriger son armée contre de sa propre population. Assassinats, bombardements, sièges, enlèvements, tortures, viols, propagande… tous les moyens sont bons pour endiguer la révolte et dérouter l’opinion syrienne, arabe et internationale.

Habib Kazdaghli et l’affaire du niqab en Tunisie

Ce 25 octobre se déroulait à Tunis le procès de Habib Kazdaghli, doyen de la Faculté des Lettres de l’Université de La Manouba, qui répondait devant le tribunal d’actes de violence commis par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, suite à une altercation avec deux étudiantes en niqab, en mars dernier, dans son bureau. Une accusation qui n'est que le dernier épisode en date d'une longue série qui a vu le professeur Kazdaghli être victime d’agressions et de menaces, jusqu’à l’occupation de la Faculté de La Manouba par des militants salafistes — lesquels tentent d'imposer par la violence et la peur la prévalence des normes religieuses et le refus des règles académiques.

Revue de presse hebdo, 27 octobre

Tunisie

Le 25 octobre, Habib Kazdaghli, doyen de la faculté des lettres, des arts et des humanités de la Manouba a comparu devant le tribunal de première instance de Tunis pour "agression" envers une étudiante en niqab. À la demande de ses avocats, son procès a été à nouveau reporté, au 15 novembre — Habib Kazdaghli : "Mon procès est une tentative de mise au pas de l'université tunisienne" (Jeune Afrique)

La laïcité dévoyée par l'extrême-droite

Il y a un an exactement, l’attentat perpétré contre les locaux du journal satirique Charlie Hebdo, qui s’apprêtait à publier un numéro spécial intitulé Charia Hebdo, avait conduit sa rédaction à déplorer le soutien qu’elle s’attendait à recevoir de la part de Marine Le Pen ou de l’association Riposte laïque.

Et, en effet, le Front national s’était très rapidement fendu d’un communiqué indiquant que « l'attentat contre Charlie Hebdo est à la fois une atteinte à la liberté de la presse et une agression contre la laïcité ». Cette récupération de la thématique de la laïcité, a priori surprenante dans le cas de l’extrême-droite, est révélatrice des glissements, réappropriations et dévoiements de certains thèmes qui appartiennent à l’arsenal démocratique ou républicain et connaissent aujourd’hui des mutations politiques ou idéologiques marquées.

Revue de presse hebdo, 20 octobre

Turquie

Le pianiste réputé pour ses compositions et pour sa défense de la laïcité, Fazil Say, est traîné devant la justice. Le pouvoir islamo-conservateur turc "a décidément un problème avec la liberté de création" — Turquie: Fazil Say idole et tête de Turc (Gercek Burcin, L'Express)

Le virtuose turc du piano Fazil Say jugé pour blasphème rejette les accusations (Le Nouvel Observateur)

Mali

"Nommé à la faveur de la formation du gouvernement d’union nationale, le représentant du Haut conseil islamique a du mal à se faire une place au sein du gouvernement. Le Dr. Yacouba Traoré, ministre des Affaires religieuses et du Culte, agace ses camarades en conseil des ministres, rapportent différentes sources qui évoquent son refus de s’asseoir auprès ou de serrer la main des femmes ministres en plus de ses habitudes de réciter les versets de Coran au début de ses interventions" — Conseil des ministres : Le ministre des Affaires religieuses qui dérange (Mali Actualités)

Revue de presse, 15 octobre

Egypte

Nawal Al Saadawi est une des grandes voix de l'Egypte contemporaine. Une femme écrivain, engagée pour les droits de l'homme et de la femme, et récompensée par de nombreux prix. Annette Gerlach et Evelyne Herber l'ont rencontrée. A près de 82 ans, Nawal al Saadawi porte un regard incisif et critique sur l'évolution de son pays — "La religion est une idéologie politique " (Arte)

Tunisie

Le projet clé des islamistes tunisiens d'inscrire la criminalisation de l'atteinte au sacré dans la Constitution sera exclu de la première version complète de ce texte, qui sera débattue en novembre par les députés, a annoncé le président de l'Assemblée nationale constituante — Tunisie: un projet de Constitution en novembre, l'atteinte au sacré écartée (AFP, Libération)

Revue de presse hebdo, 6 octobre

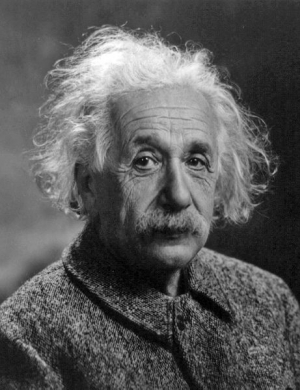

Science

Le dieu de la science, Albert Einstein, relativise l'existence de Dieu et de la religion dans une lettre écrite à un ami, un an avant sa mort, en 1954. "Le mot Dieu n'est, pour moi, rien d'autre que l'expression et le produit de la faiblesse humaine. (…) La Bible est une collection de légendes et de contes de fées, certes honorables mais primitives et infantiles", confiait le Prix Nobel de physique de 1921 au philosophe juif Erik Gutkind — La « Lettre à Dieu » d’Einstein vendue 3 millions de dollars sur eBay (Blog Big Browser, Le Monde)

Albert Einstein’s ‘God Letter’ To Be Auctioned On eBay With An Opening Bid of $3 Million. The letter was last sold in 2008, with big-name atheists such as author Richard Dawkins among bidders. In it, Einstein writes that the word ‘God’ is only a product of human weakness, and the Bible a collection of pretty childish legends (Huffington Post)

La revanche des sorcières allemandes

Il y a quelques mois, le Conseil de la ville de Cologne a réhabilité la sorcière Katharina Henot, que ses prédécesseurs en droit avaient brûlée vive en mai 1627. D'autres villes et villages allemands s'apprêteraient à réexaminer d'autres cas de condamnations pour sorcellerie. Au-delà de son intérêt anecdotique pour les amateurs de frissons, particulièrement friands en cette saison d'Halloween, l'affaire Henot pose des questions plus profondes concernant le rapport aux pages douloureuses du passé, le travail de mémoire et les efforts de réconciliation au-delà des siècles.

Le protestantisme est-il à l'origine du libéralisme économique ? Le cas des Etats-Unis

Les Américains sont-ils "capitalistes", c'est-à-dire attachés au système du libéralisme économique, parce qu'ils sont protestants ? Le sont-ils davantage que d'autres, que les Européens par exemple, en raison de leur identité religieuse ? Comme tous les clichés historiques, cette affirmation comporte des éléments vrais, mais aussi des simplifications susceptibles de nourrir bien des raisonnements caricaturaux.

Tout d'abord, il ne faut pas perdre de vue que les États-Unis ne sont pas une Nation intrinsèquement et majoritairement protestante. La population y est très diverse, y compris en termes d'appartenance confessionnelle. Le libéralisme économique peut certes être considéré comme un des piliers de la société américaine, mais cette attitude et les valeurs qui y sont liées ne sont pas l'apanage des seuls protestants. Le principe qui est au cœur de l'American Dream selon lequel la réussite serait accessible à tous, par l'initiative personnelle et par l'endurance au travail, a attiré des vagues successives d'immigrés juifs, catholiques, musulmans et autres. Par ailleurs, le protestantisme américain est lui-même fort diversifié et les rapports à l'économie ne sont pas les mêmes d'une Église à l'autre.

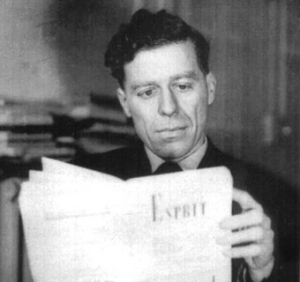

L’influence des personnalismes chrétiens dans l’histoire des idées politiques au XXe siècle

Il y a quatre-vingts ans exactement, le 9 octobre 1932, paraissait à Paris le premier numéro de la revue Esprit. Dans l’esprit de son fondateur, Emmanuel Mounier, il s’agissait de doter d’une tribune le mouvement qu’il était en train de mettre sur pied, afin de diffuser les principes de ce qu’il appelait « la révolution personnaliste ». Grâce à un recentrage sur la spiritualité chrétienne, il voulait remettre au cœur de la société la personne et les relations interpersonnelles afin de combattre la dépersonnalisation généralisée du monde moderne et ses tares à ses yeux les plus morbides : l’individualisme, le capitalisme et le libéralisme. Ce mouvement allait avoir une grande influence sur la pensée politique dans la plupart des pays à forte majorité catholique, où des hommes tels que Karol Wojtyla, futur Jean-Paul ii, Vaclav Havel, Jacques Delors, ou plus récemment Herman Van Rompuy s’en feraient les continuateurs. Quel est cet héritage ? Comment expliquer ce succès ?

MangoGem

MangoGem