Breaking News : le Pape démissionne

Le Pape a surpris le monde entier ce matin en annonçant qu'il quittera ses fonctions à la tête de l'Eglise catholique le 28 février prochain... Un conclave sera dès lors réuni pour pourvoir à sa succession. Pour le cardinal Sodano, doyen du collège des cardinaux, il s'agit d'un "coup de tonnerre dans un ciel serein". ORELA reviendra dans les prochaines heures sur les circonstances de cet événement exeptionnel à la tête de l'Eglise.

Le texte intégral de la déclaration du Pape, sur le site du Corriere della Sera.

ORELA a un an !

ORELA fête sa première année d'existence...

L'Observatoire des Religions et de la Laïcité a en effet été lancé par l'Université libre de Bruxelles au début du mois de février 2012. Depuis lors, six jours par semaine, notre site vous propose une revue de presse actualisée sur le fait religieux et les convictions. Tous les trois ou quatre jours, suivant l'actualité, il vous adresse (si vous vous êtes abonnés à notre Newsletter par le biais du site) un message annonçant la publication d'une nouvelle analyse rédigée par l'un des experts de notre Centre ou de notre réseau international. Depuis peu, ORELA propose en outre des analyses en vidéo, qui connaissent un franc succès, tout en poursuivant la mise en ligne de portefeuilles pédagogiques (accessibles par le menu "dossiers").

Forts de l'obtention du Prix Wernaers pour la diffusion des connaissances scientifiques, nous travaillons actuellement à développer des partenariats qui nous permettront de toucher un public plus nombreux et de diversifier notre offre. En outre, d'ici quelques semaines, ORELA proposera son premier rapport relatif aux religions et convictions en Belgique.

Le nombre d'abonnés (plus de 1 000) et le nombre de visiteurs de notre site (plus de 24 000), sont en croissance constante. Continuez à encourager vos amis, collègues et connaissances à visiter le site ORELA, et à s'abonner à notre Newsletter — l'inscription est gratuite.

Visitez ORELA sur http://www.o-re-la.org/

Rejoignez nous sur Facebook

Cordialement,

Jean-Philippe Schreiber et Cécile Vanderpelen (Centre interdisciplinaire d'Etude des Religions et de la Laïcité, Université libre de Bruxelles).

Religion et ultramodernité

A la veille d'un important colloque, à Paris, consacré au religieux sur Internet, le sociologue Jean-Paul Willaime (EPHE/CNRS) évoque la place du religieux dans le nouveau régime de la modernité, qu'il a en 1998 déjà désigné sous le vocable d'ultra-modernité. Il analyse pour ORELA cette ultramodernité et ses logiques d'incertitude, ses nouvelles manières de penser l'humanité, ainsi que la place qu'y occupe le religieux dans des sociétés plurielles, culturellement mondialisées, où les identités se construisent et où se tracent de nouvelles frontières entre politique et religion.

La laïcité en Israël

Au lendemain des élections législatives du 22 janvier, le politologue Denis Charbit (Open University, Tel Aviv) évoque la laïcité en Israël, sur le plan politique, juridique et sociologique, et ses particularités toutes locales.

Eglise et homosexualité : discours institutionnel et réalité vécue

- Auteur David Koussens

Les débats qui animent la société française sur la redéfinition du mariage et son ouverture aux conjoints de même sexe suscitent de nombreuses prises de positions publiques de l’Église catholique. La plupart des propos tenus sont caricaturaux (« il n’y a pas de reproduction hermaphrodite parmi les hommes », déclare Mgr Vingt-Trois) et les menaces qu’une telle redéfinition du mariage entraînerait sont largement fantasmées (Mgr Barbarin évoque une rupture de société ouvrant la porte à la légalisation de l’inceste et de la polygamie). C’est peut-être bien sur l’institution du mariage que l’Église se positionne dans ces débats mais, sous prétexte de la défense des fondements anthropologiques de la société, ces propos n’en ont pas moins pour conséquence de stigmatiser les homosexuels auxquels ils refusent l’égalité des droits.

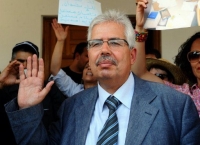

Tunisie : le procès de Habib Kazdaghli, suite (et fin)

- Auteur Jean Philippe Schreiber

Ce jeudi 3 janvier 2013 a pris fin, ou presque, à Tunis, une saga judiciaire dont les vives tensions témoignent de l’âpreté du climat politique et de la radicalisation des esprits dans la Tunisie post-révolutionnaire, plus que jamais secouée par la question religieuse.

Comme nous l’évoquions dans ces mêmes colonnes en octobre dernier, Habib Kazdaghli, doyen de la Faculté des Lettres de l’Université de la Manouba à Tunis, était en effet poursuivi devant le tribunal correctionnel pour des actes de violence commis par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, suite à une altercation avec deux étudiantes en niqab, en mars 2012, dans son bureau.

Calendriers mayas et fin du monde : que va-t-il se passer le 21 décembre 2012 ?

- Auteur Sylvie Peperstraete

Livres, conférences, sites internet, émissions de télévision et même grandes productions hollywoodiennes le clament haut et fort : les anciens Mayas auraient prédit la fin du monde pour le 21 décembre 2012. Qu’en est-il réellement ? À quelques heures à peine de la date fatidique, il est utile de faire le point sur la question, en nous appuyant sur la littérature et les données épigraphiques les plus récentes...

MangoGem

MangoGem